KUNSTFORUM INGELHEIM

Umbau, Sanierung und Erweiterung eines denkmalgeschützten Gebäudeensembles

| Standort | Ingelheim |

| Bauherr | Stadt Ingelheim |

| BGF | 1761 m² |

| Fertigstellung | 2018 |

| Vergabeform | Bewerbungsverfahren |

| Projektteam | Bearbeitung durch Scheffler + Partner Arch. BDA in ARGE mit Gottstein + Blumenstein Arch. |

| Leistungsphase | 1–9 |

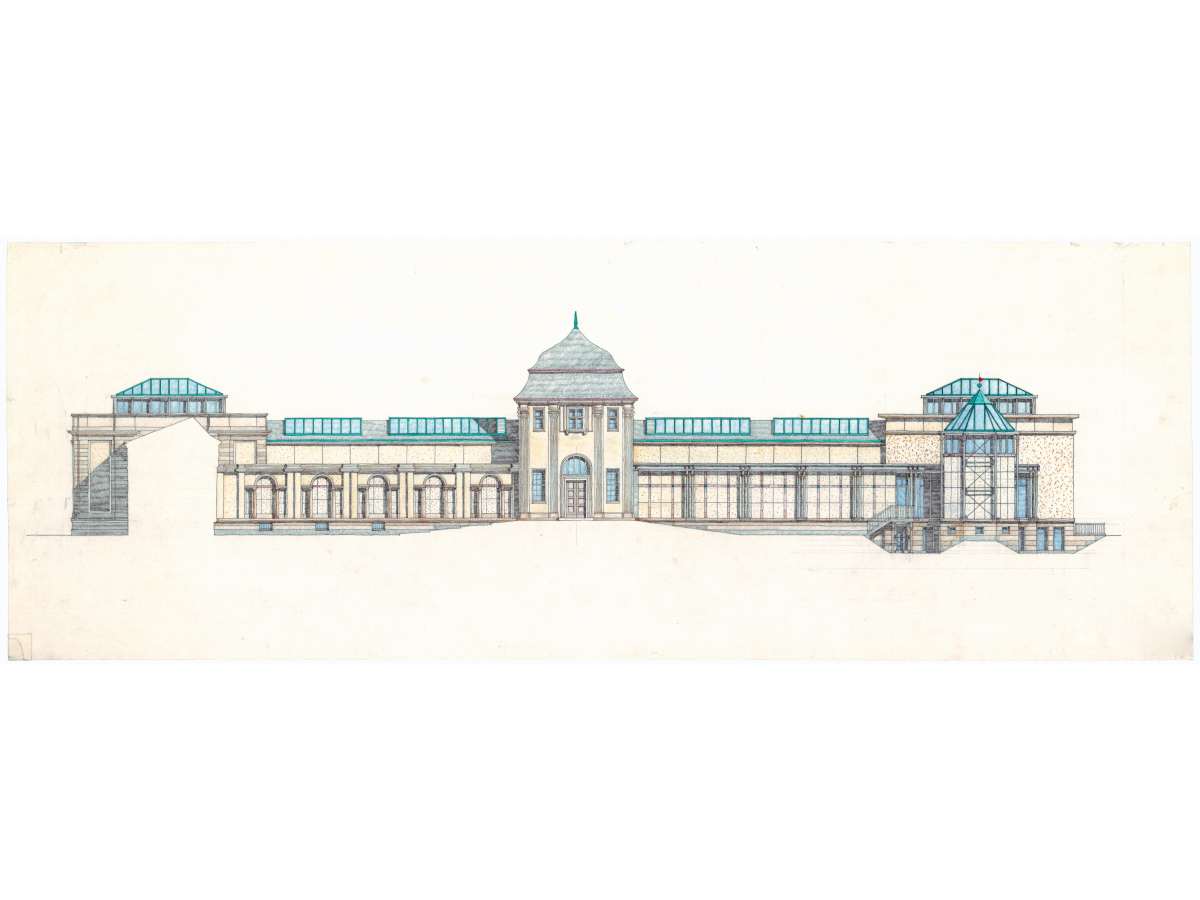

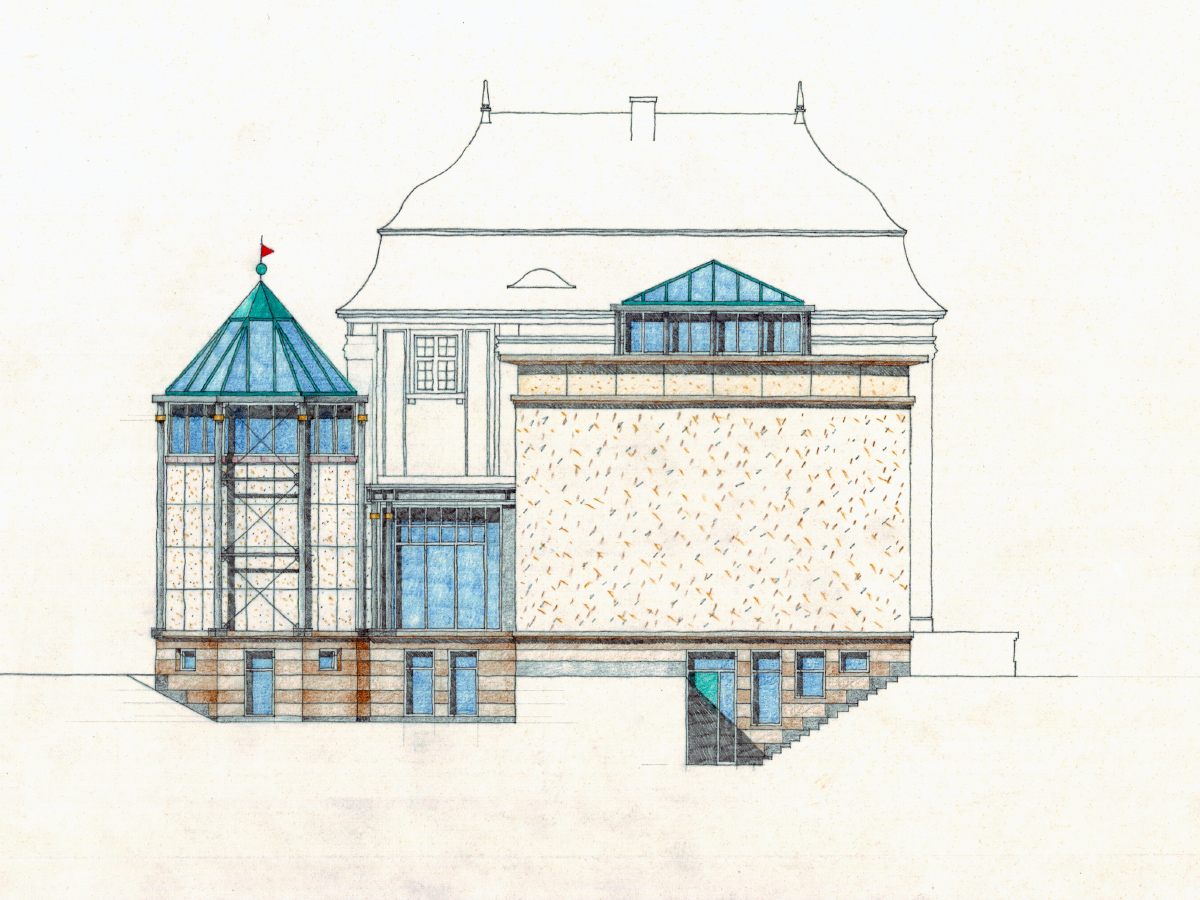

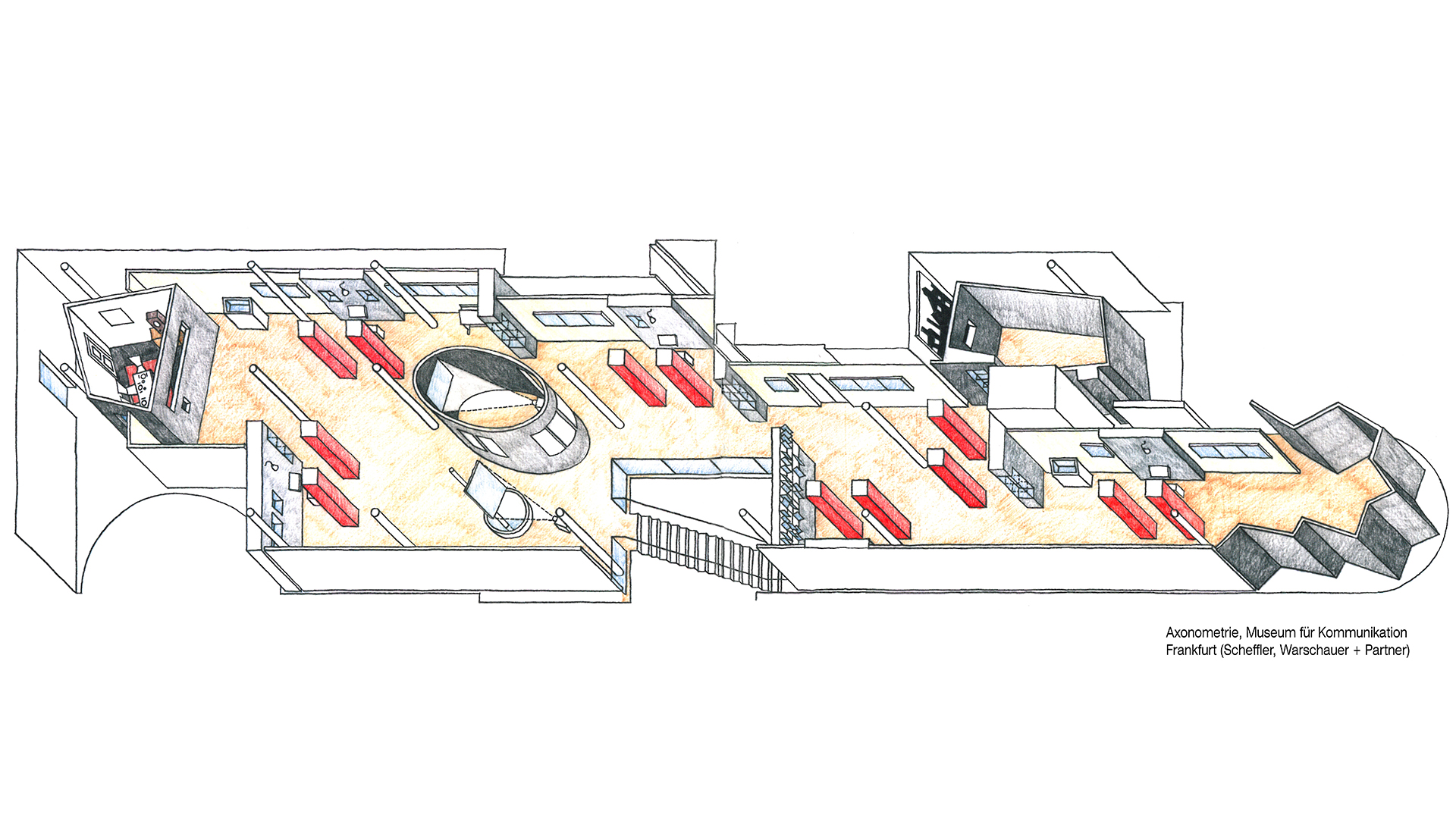

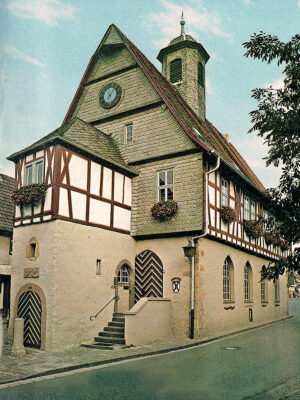

Das Kunstforum Ingelheim wurde 1861 als Rathaus von Nieder-Ingelheim errichtet. Seit den Fünfzigerjahren wird es für Ausstellungen genutzt. Überregional bekannt geworden ist es durch die Internationalen Tage Ingelheim – Kunstausstellungen, die in der Kulturlandschaft von Rheinland-Pfalz fest verankert sind und die alljährlich mit der Förderung von Boehringer Ingelheim veranstaltet werden.

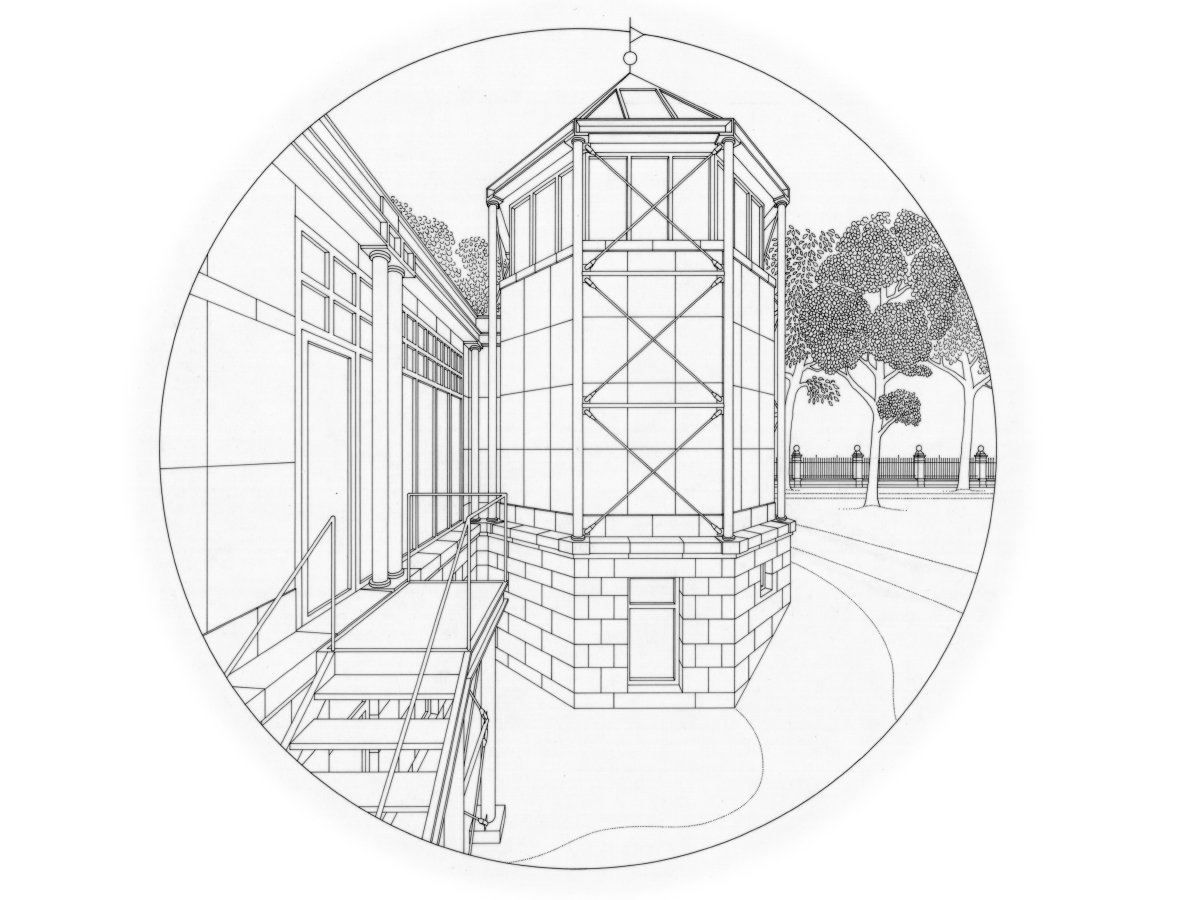

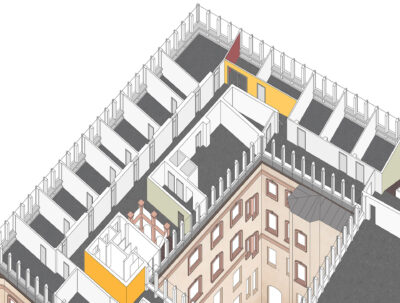

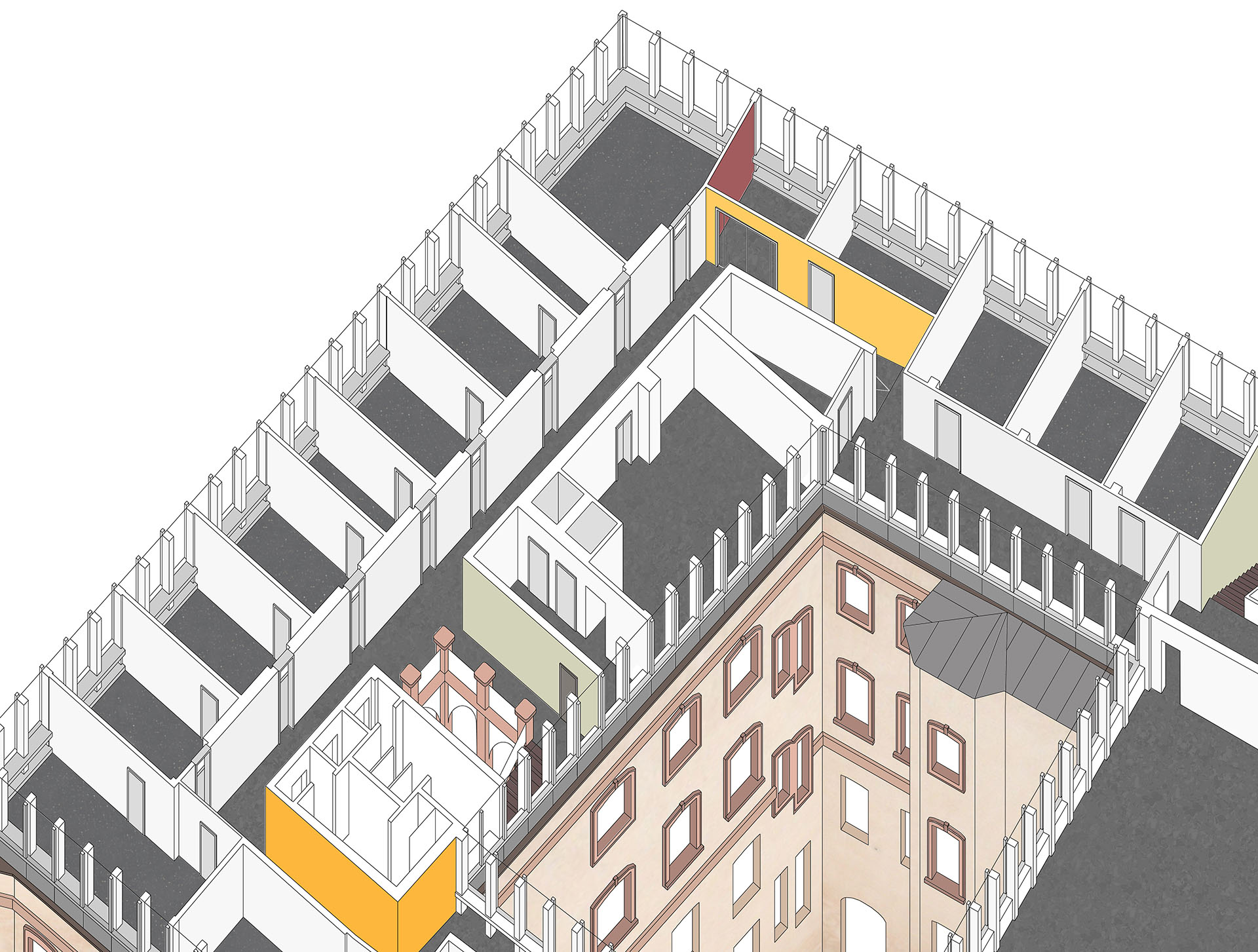

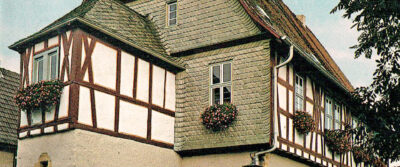

Das Alte Rathaus bildet zusammen mit Marktplatz und Brunnen, mit der ehemaligen Kleinkinderschule sowie mit einem spätbarocken Wohnhaus ein denkmalgeschütztes Ensemble am Francois-Lachenal-Platz, nahe der Kaiserpfalz.

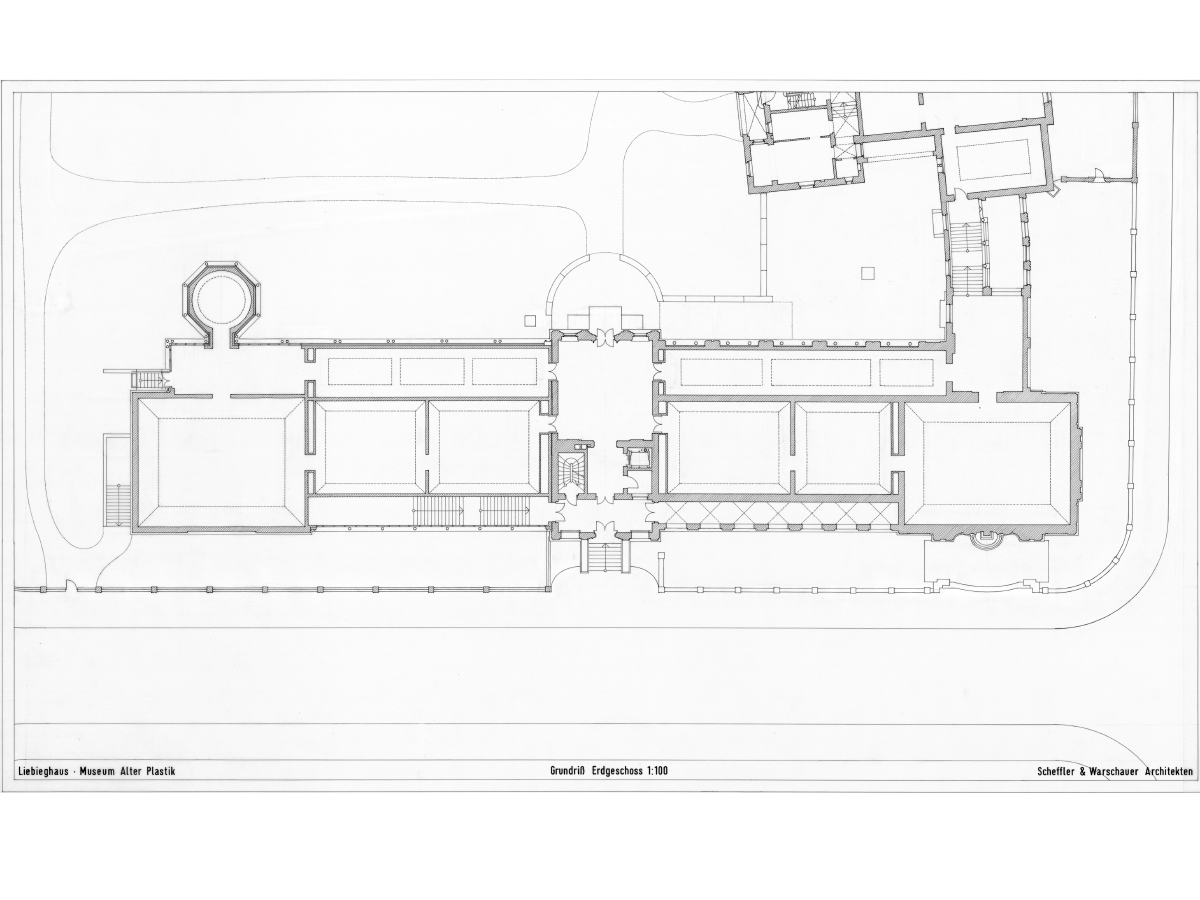

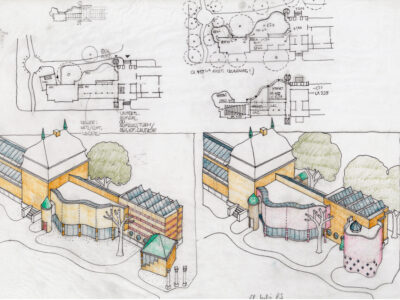

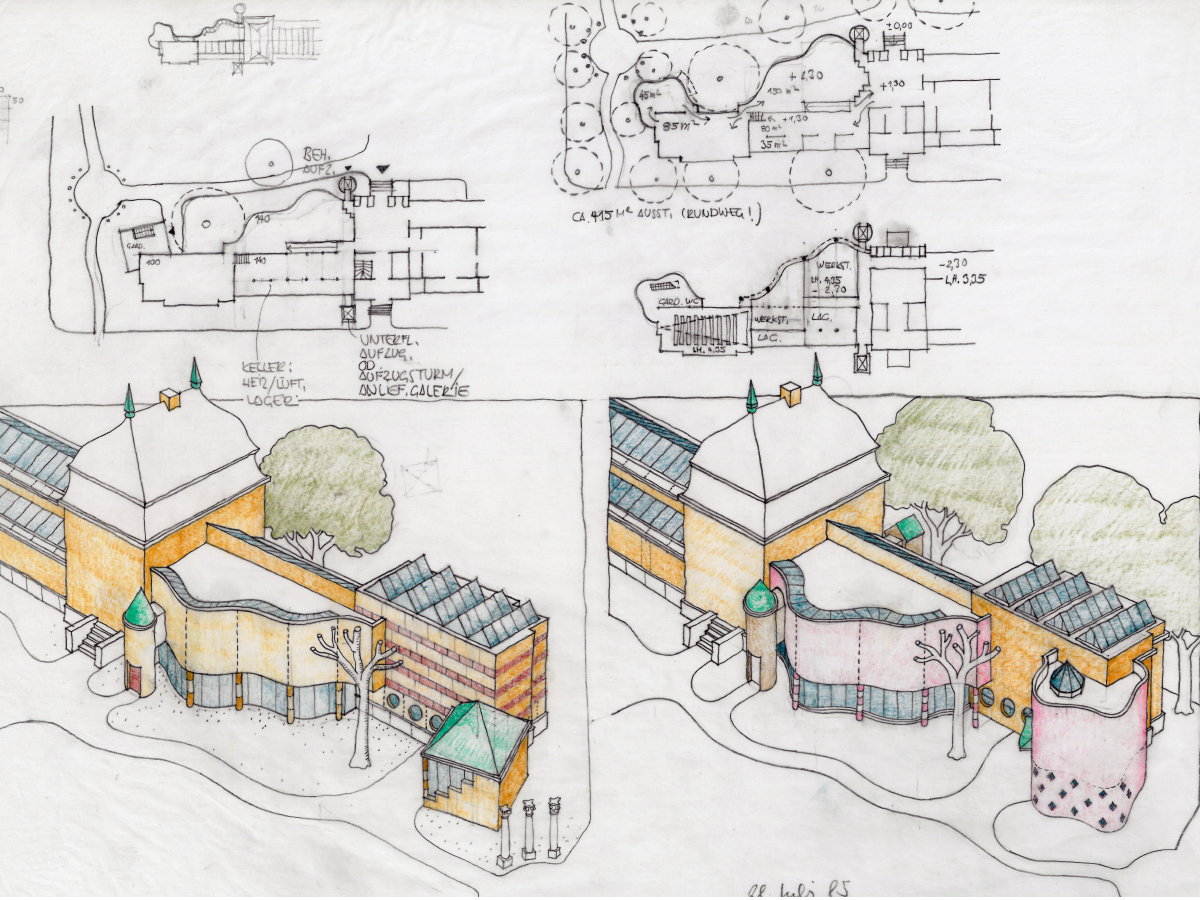

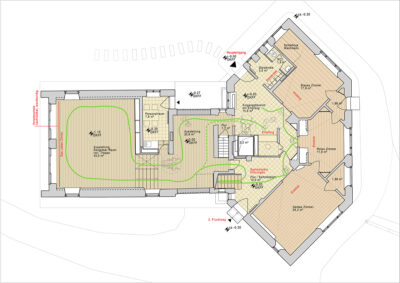

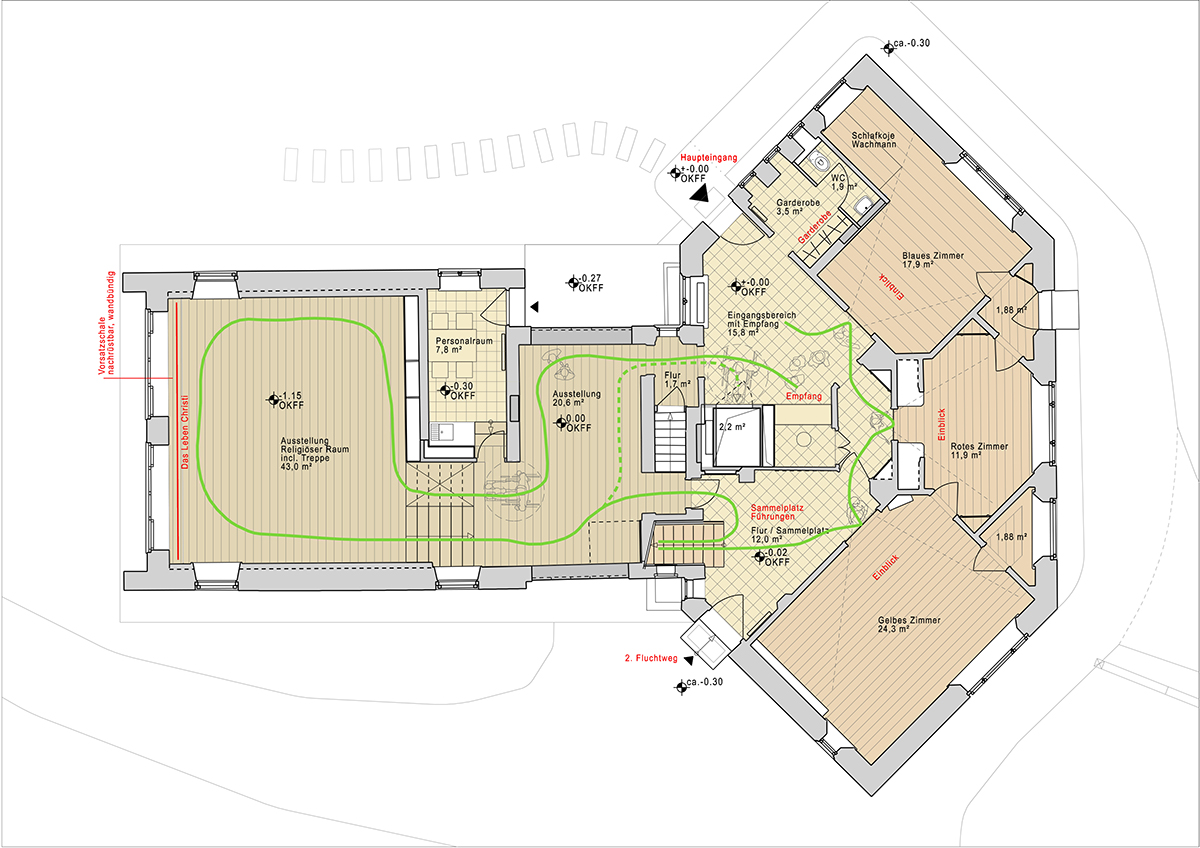

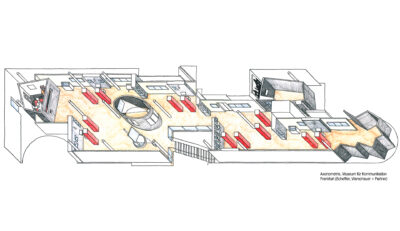

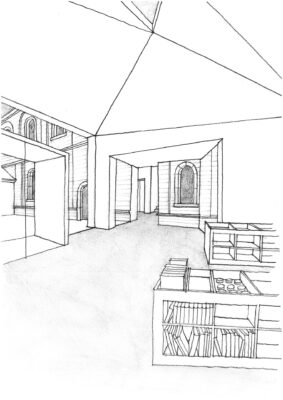

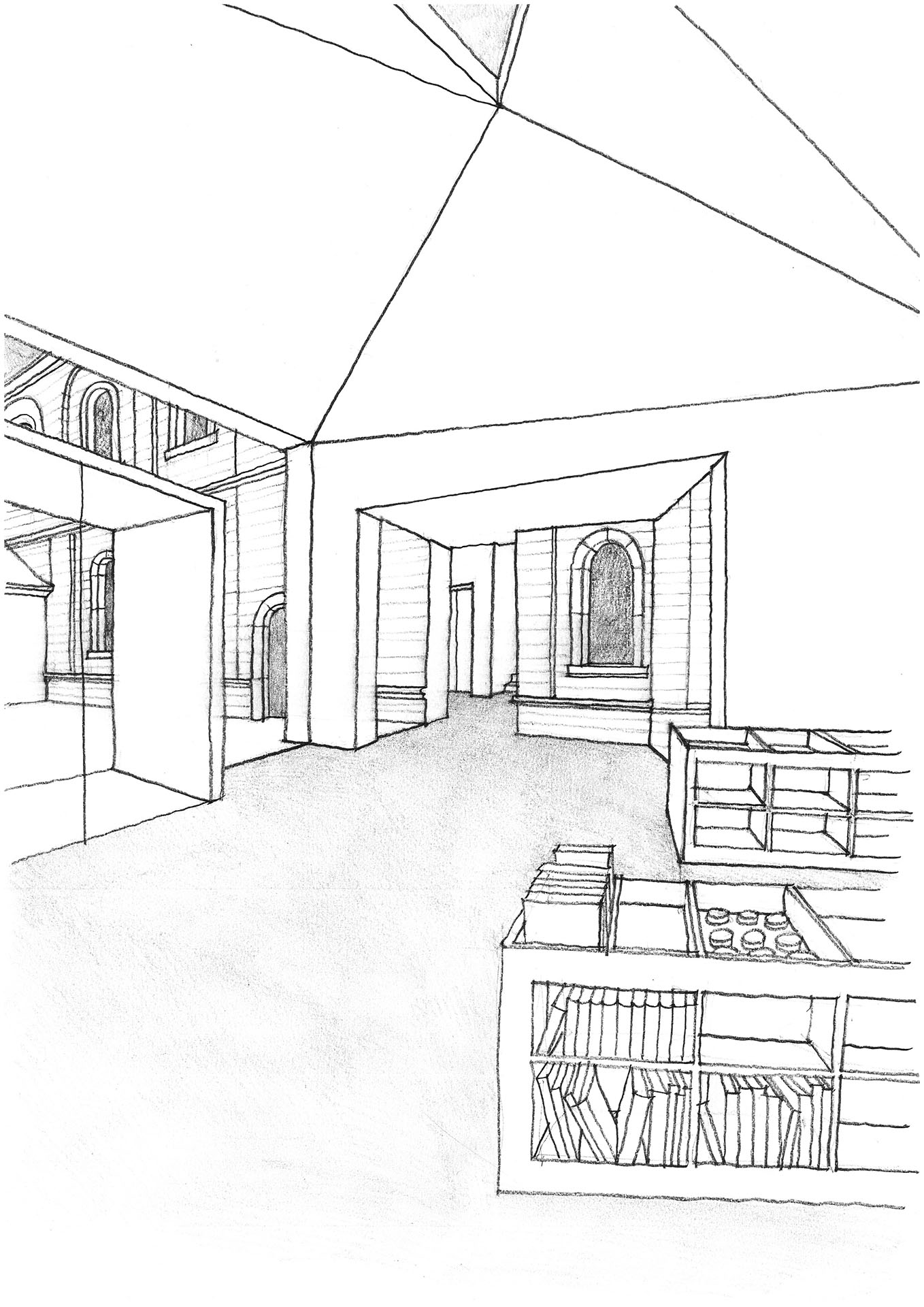

Im Zuge der notwendigen Grundsanierung wurde das Ensemble um ein neues Foyer sowie um einen zusätzlichen, unter dem Hof gelegenen, Ausstellungsraum erweitert. Der neue unterirdische Ausstellungsraum ergänzt und vergrößert das Kunstforum zu insgesamt fünf Ausstellungsräumen.

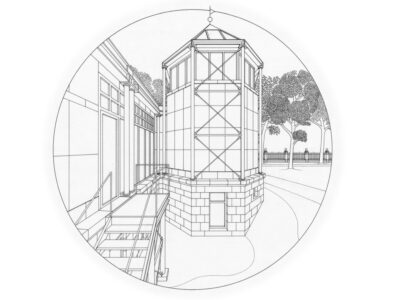

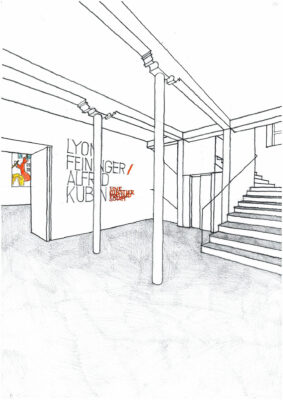

Der neue Zugang in das Kunstforum erfolgt über den Innenhof in das neue Foyer mit Kartenverkauf und Museumsshop. Der an das Foyer anschließende denkmalgeschützte Pavillon wurde als Café mit Cateringküche und Sitzmöglichkeiten im Innenhof umgebaut.

Um alle Ebenen barrierefrei erschließen zu können, wurde die bestehende Treppenanlage umgestaltet und ein Aufzug eingebaut.

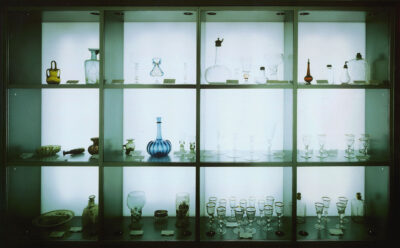

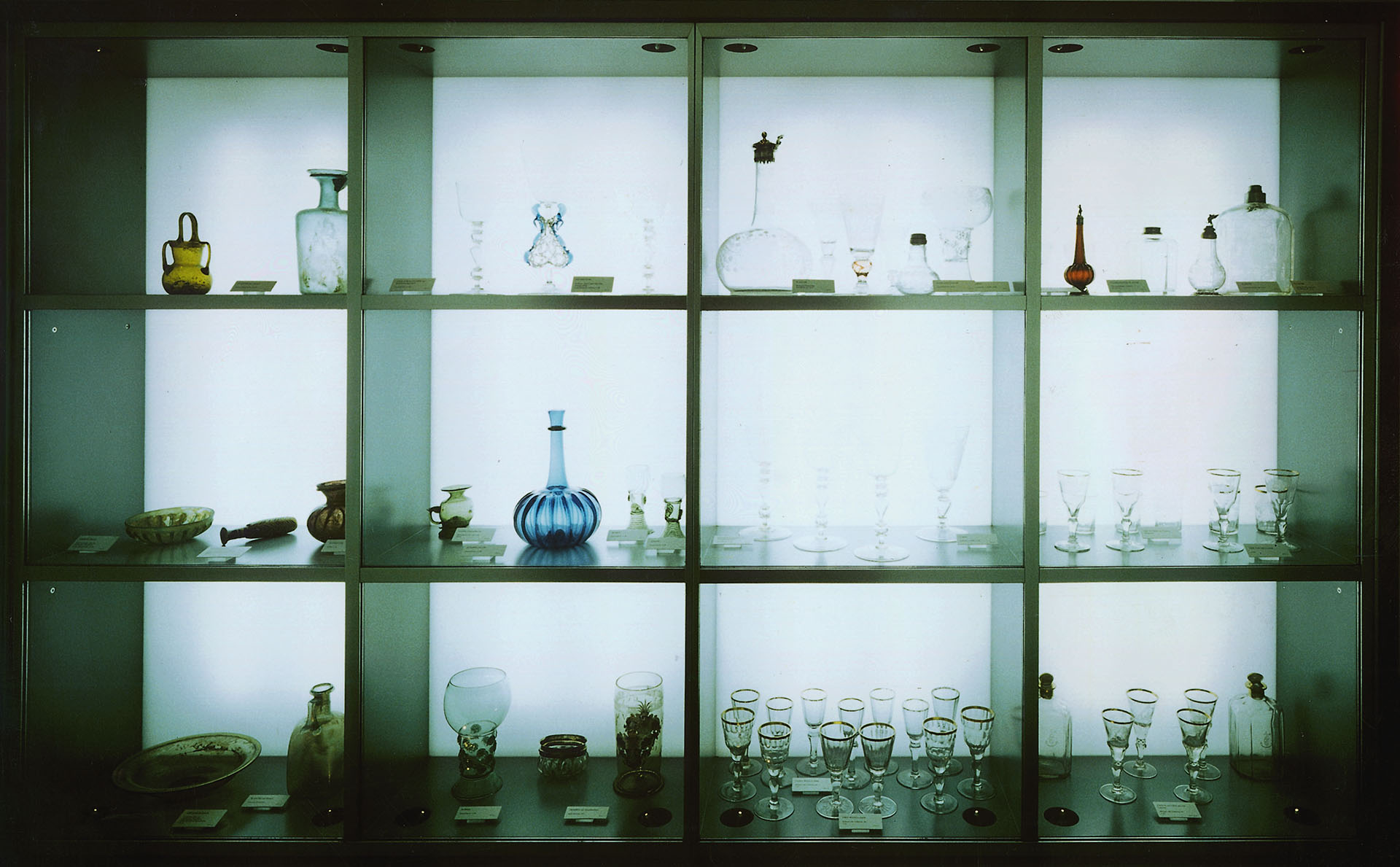

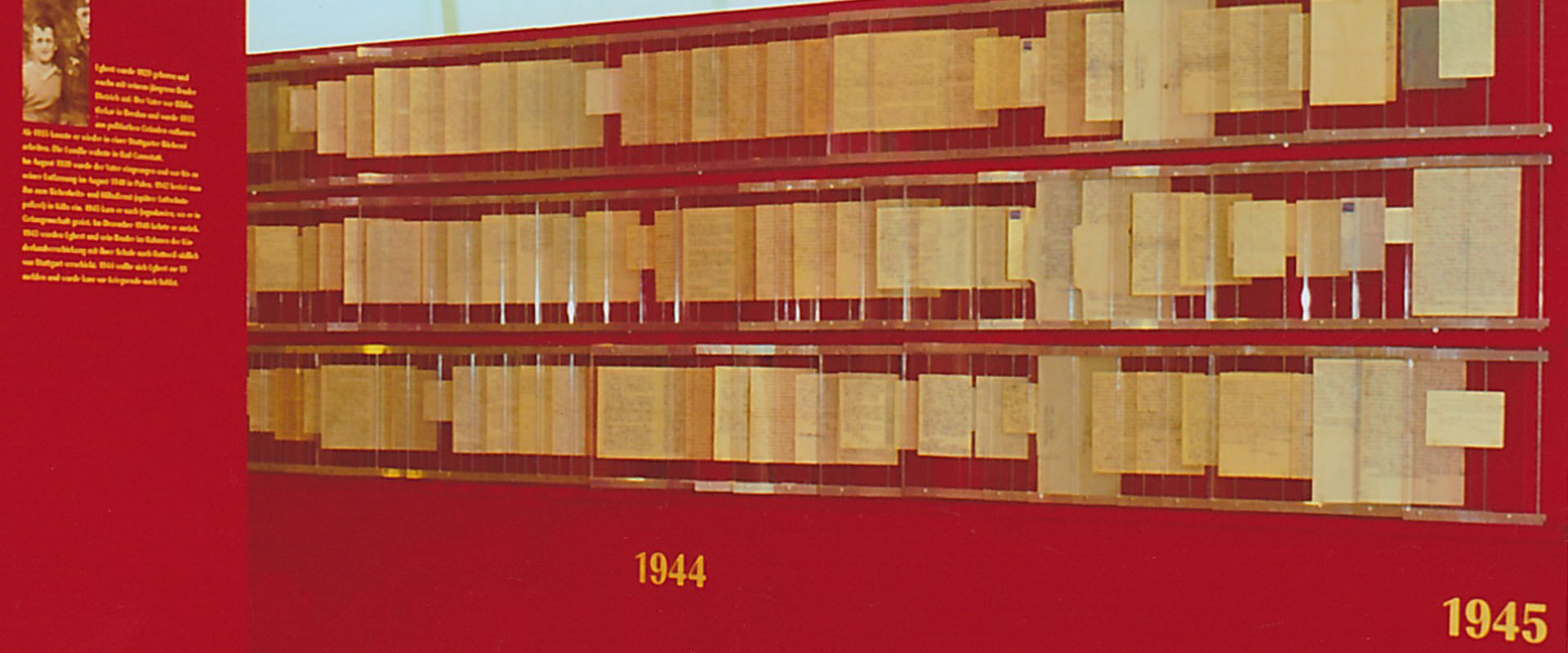

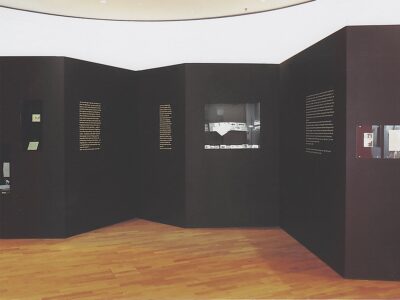

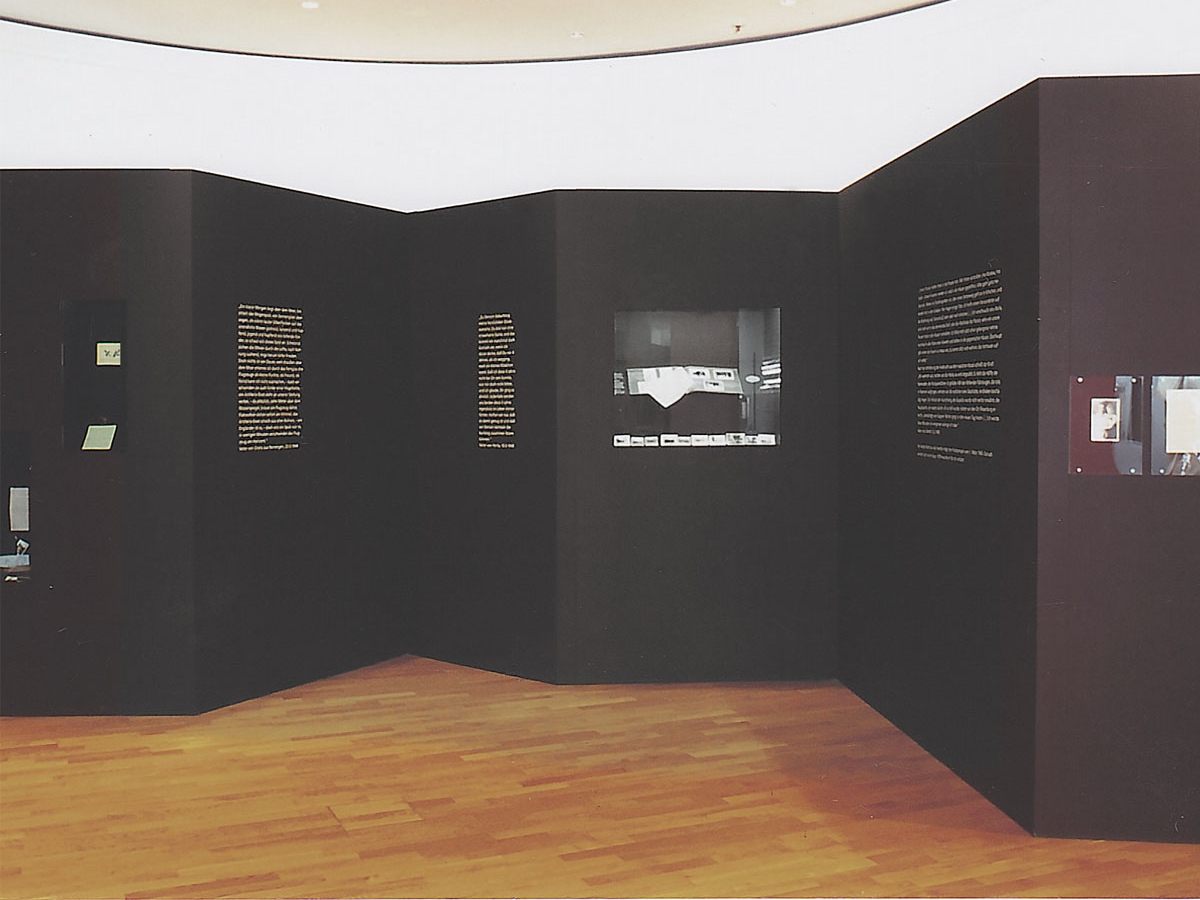

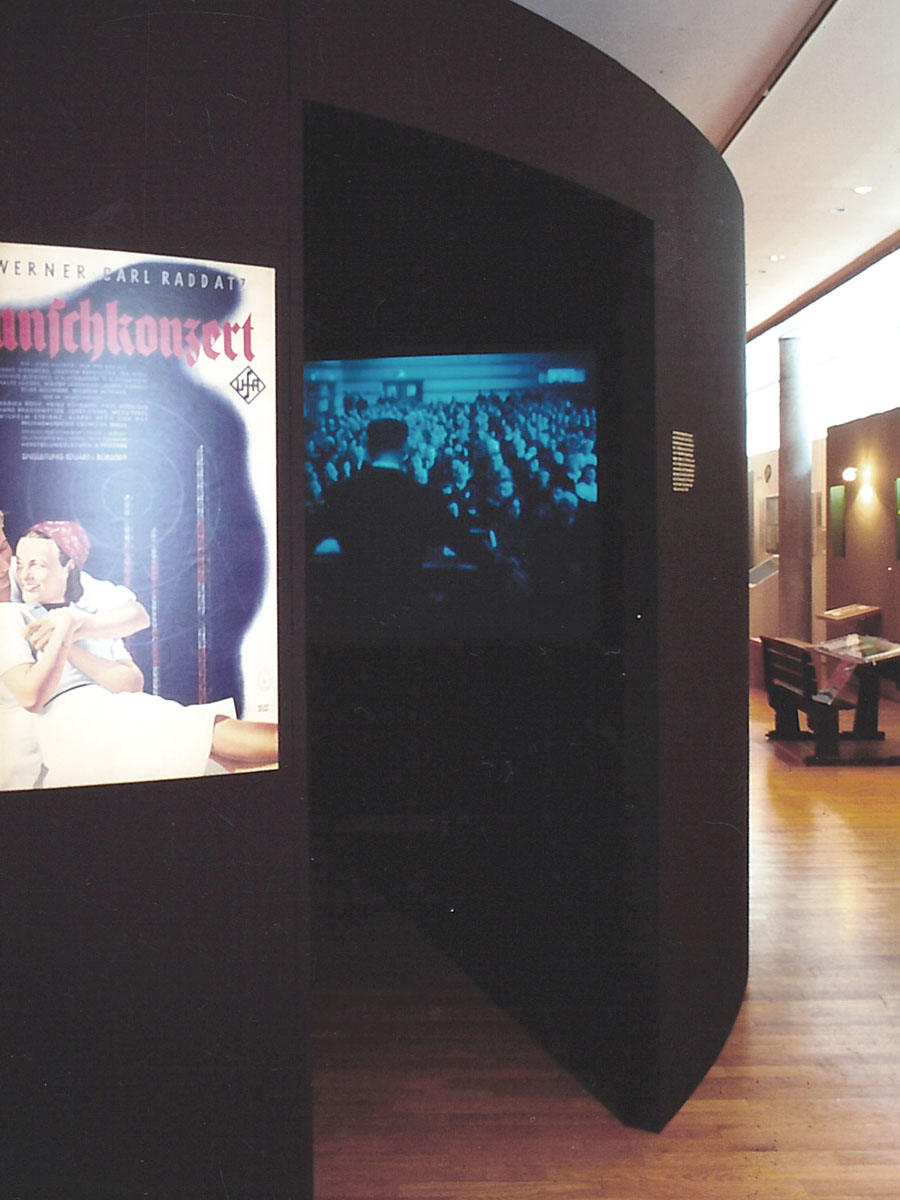

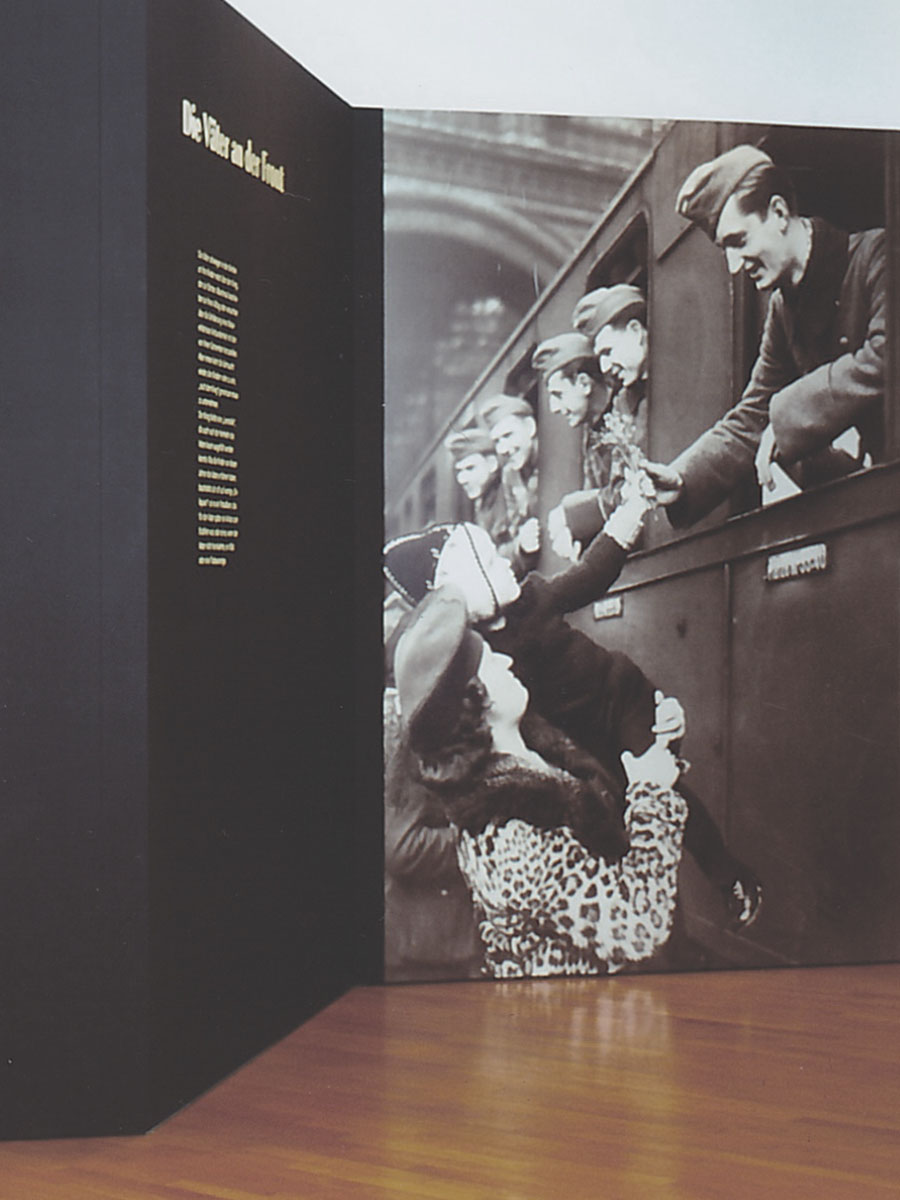

Die Ausstellungsräume erhalten einen neutralen, besonders für Wechselausstellungen geeigneten Innenausbau. Eine flexible Anordnung von Verdunklungselementen ermöglicht sowohl Tageslichtausstellungen als auch das komplette Verkleiden der Fensteröffnungen als Hängefläche.

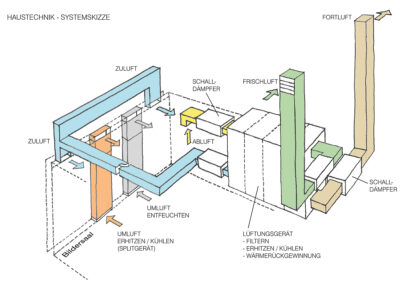

Eine besondere Herausforderung bestand darin, trotz der beengten Platzverhältnisse die raumlufttechnische Konditionierung so herzustellen, dass sie den hohen Anforderungen internationaler Leihgebern entspricht.