KINDERTAGESSTÄTTE ASCHAFFENBURG

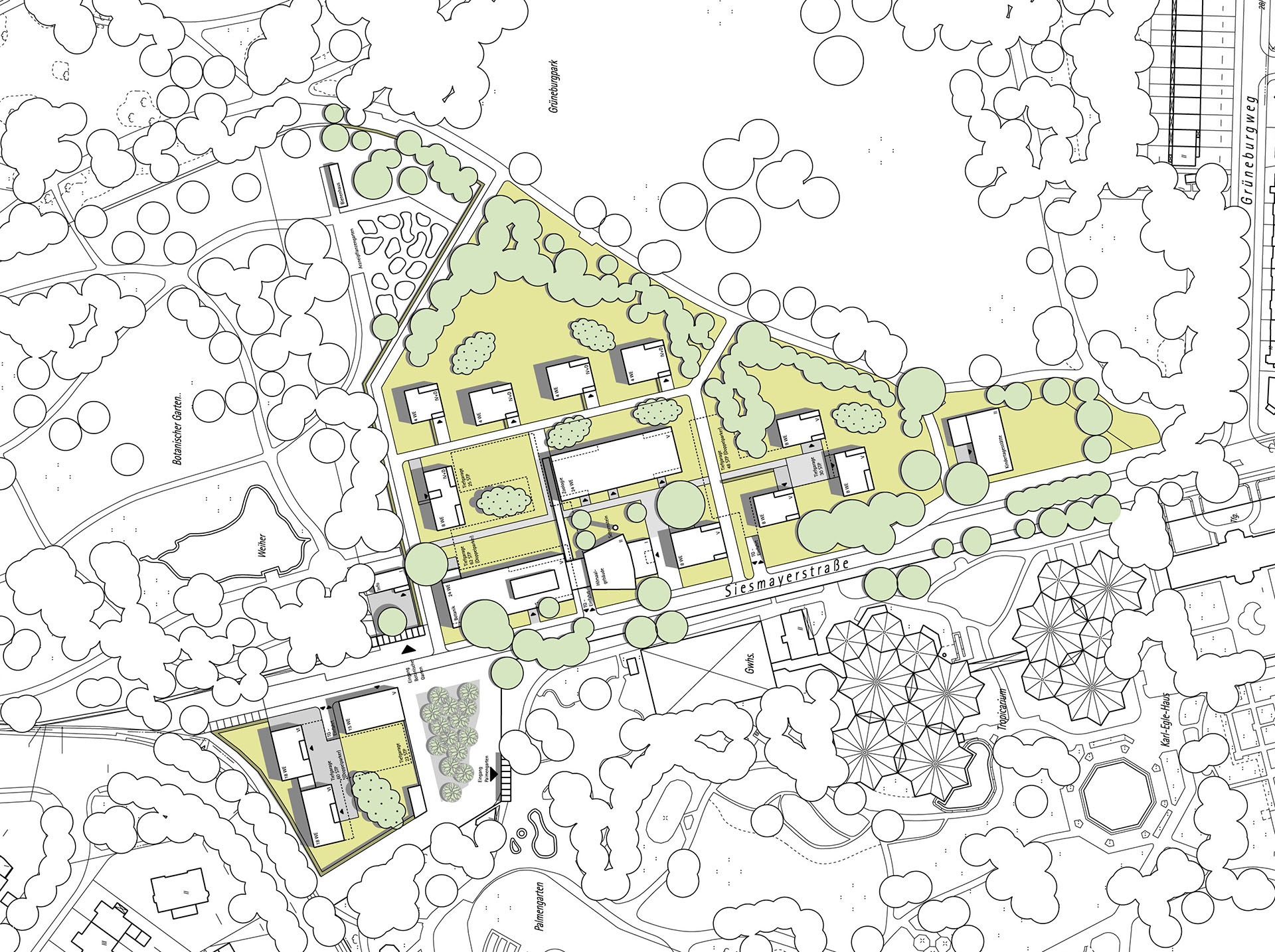

Neubau einer sechsgruppigen, integrativen Kindertagesstätte am Anwandeweg in Aschaffenburg

| Standort | Nilkheim, Aschaffenburg |

| Bauherr | Stadt Aschaffenburg, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft |

| Bauweise | Holzständerbau |

| BGF | 1.822 m² |

| Fertigstellung | 2023 |

| Vergabeform | Nichtoffener Realisierungswettbewerb mit nachgeschaltetem Vergabeverfahren, 1. Preis |

| Leistungsphasen | 1–9 |

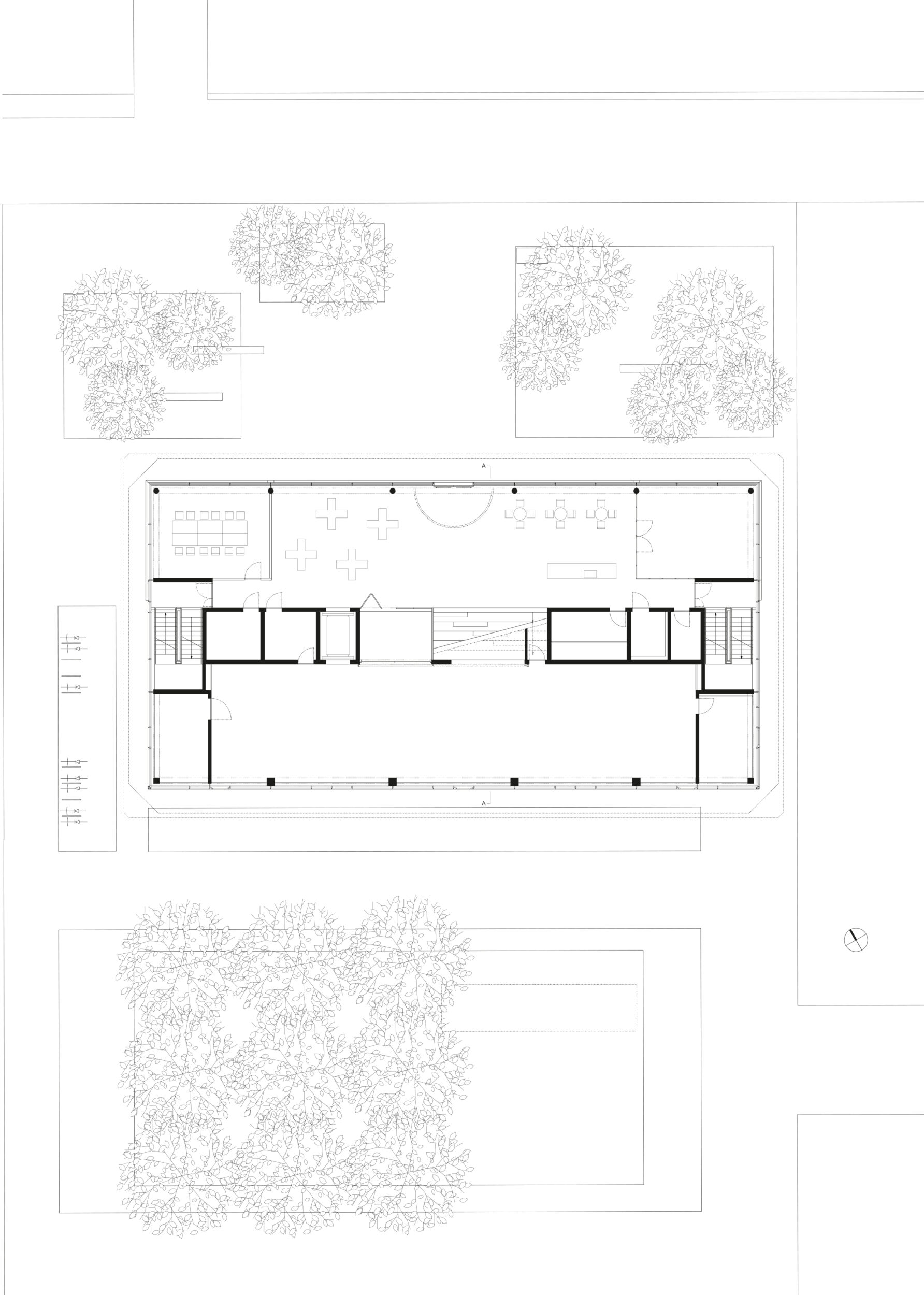

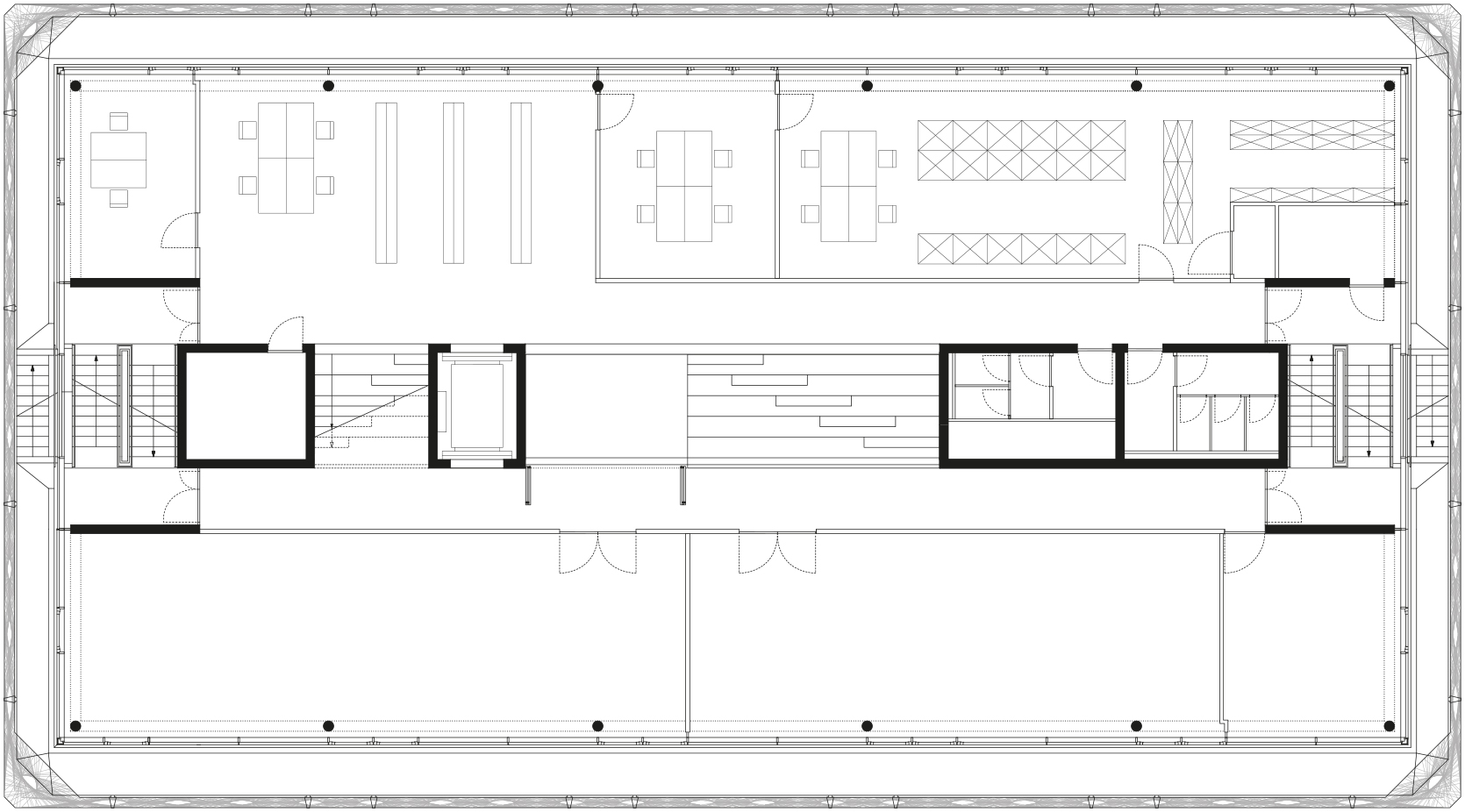

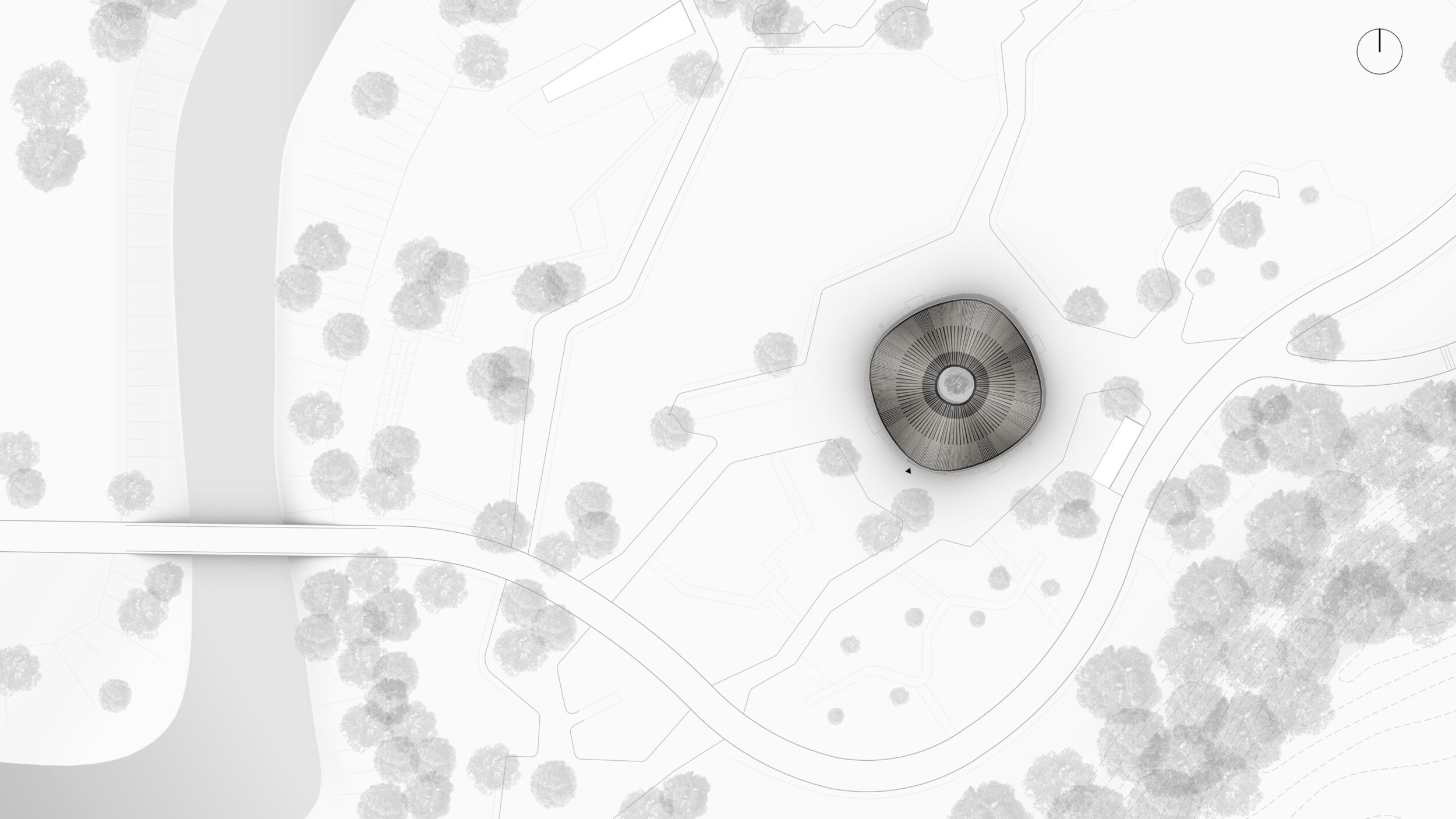

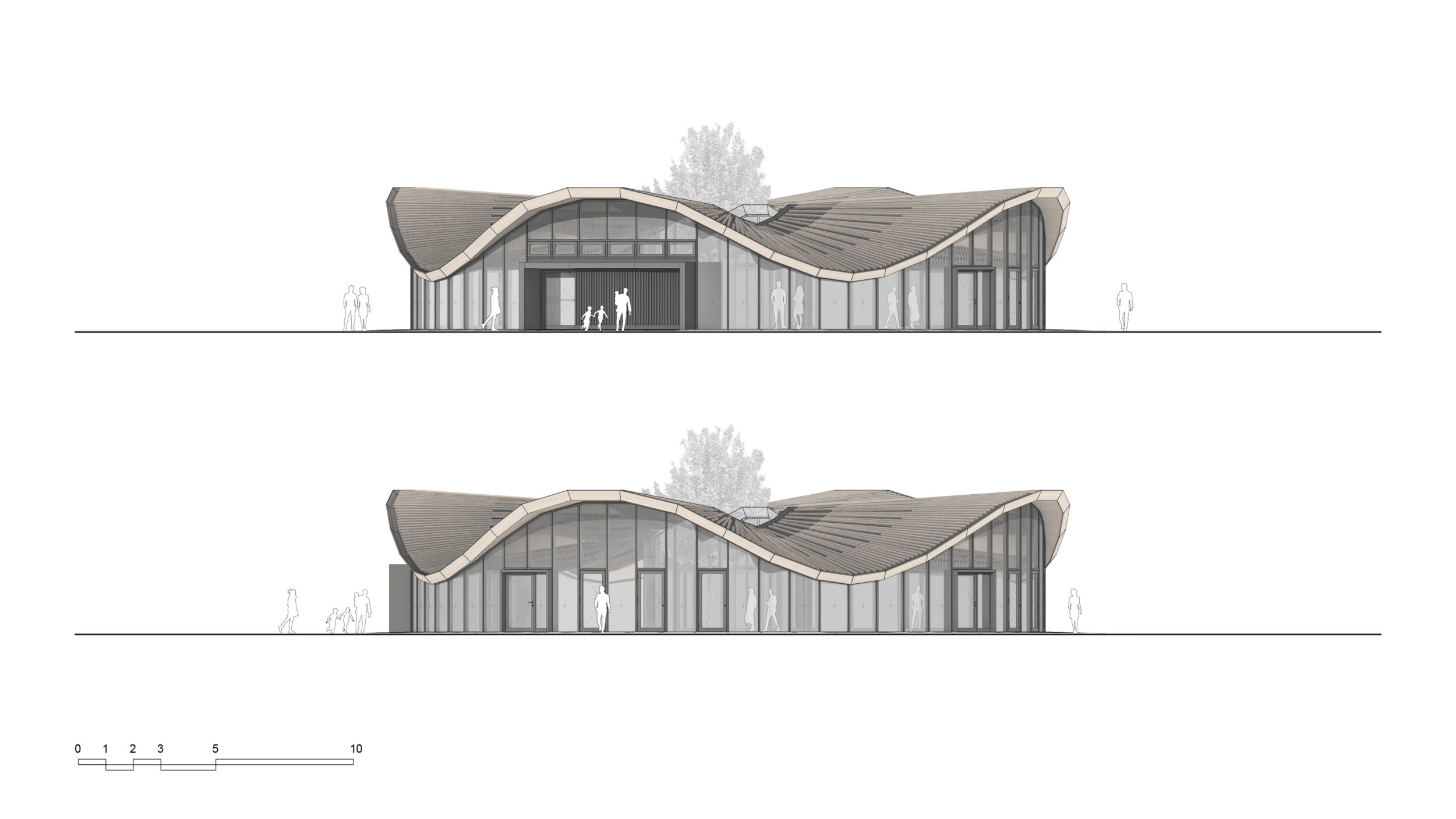

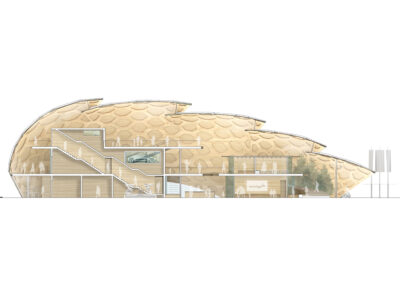

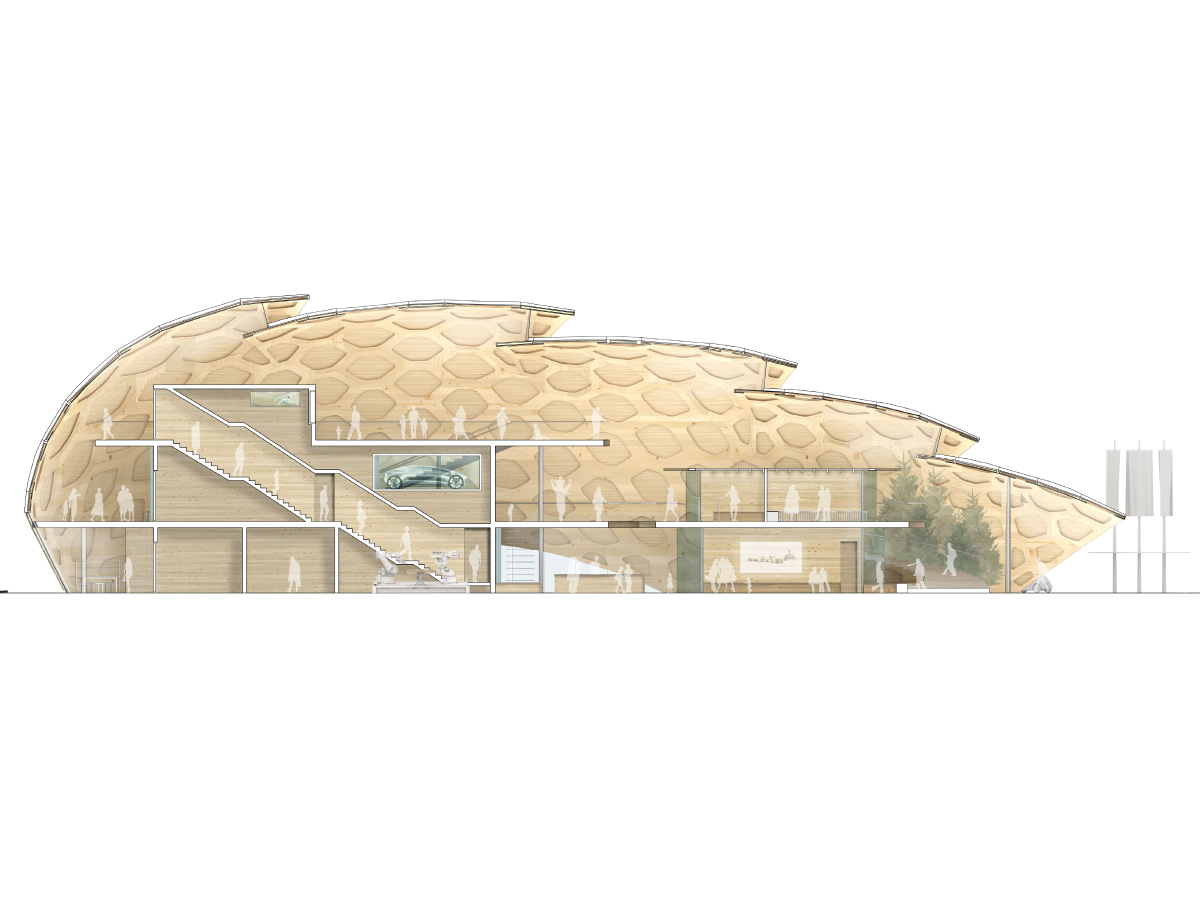

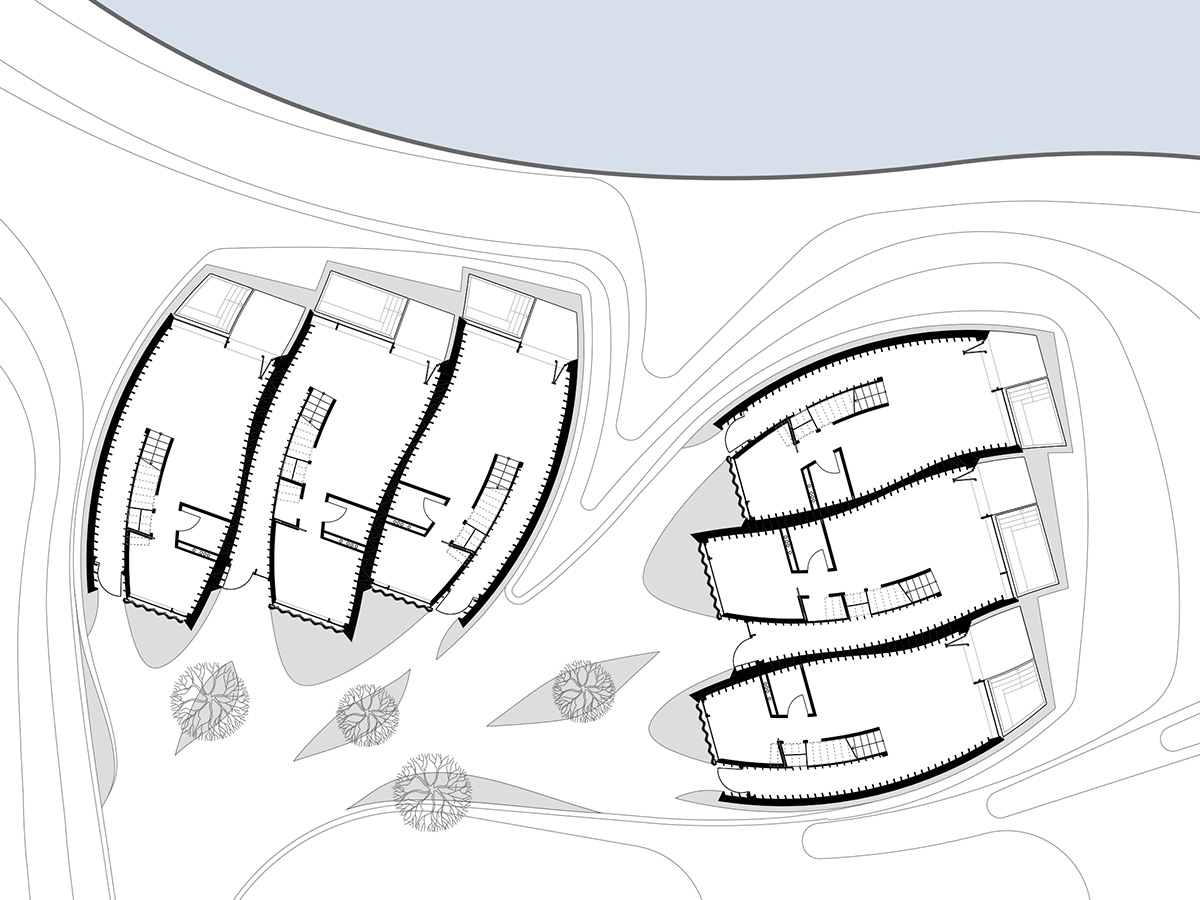

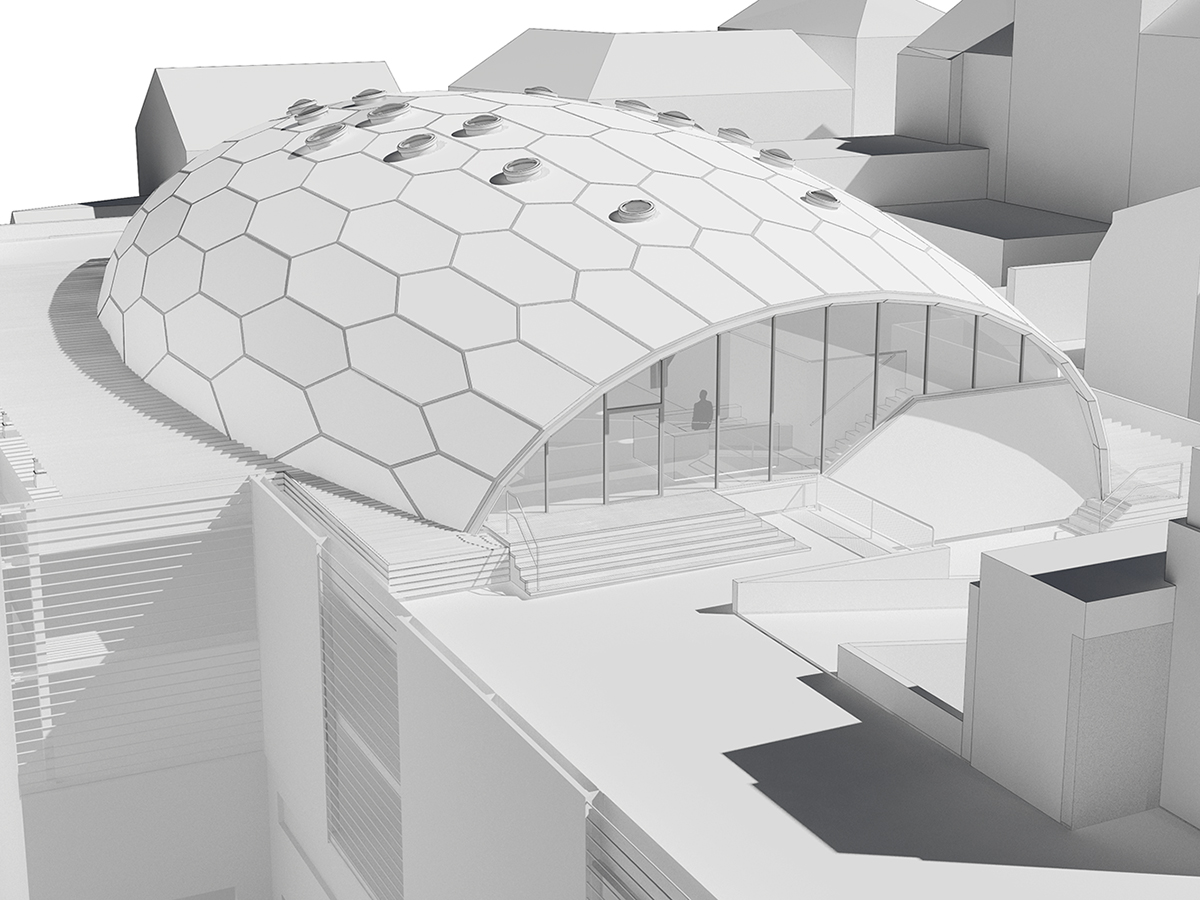

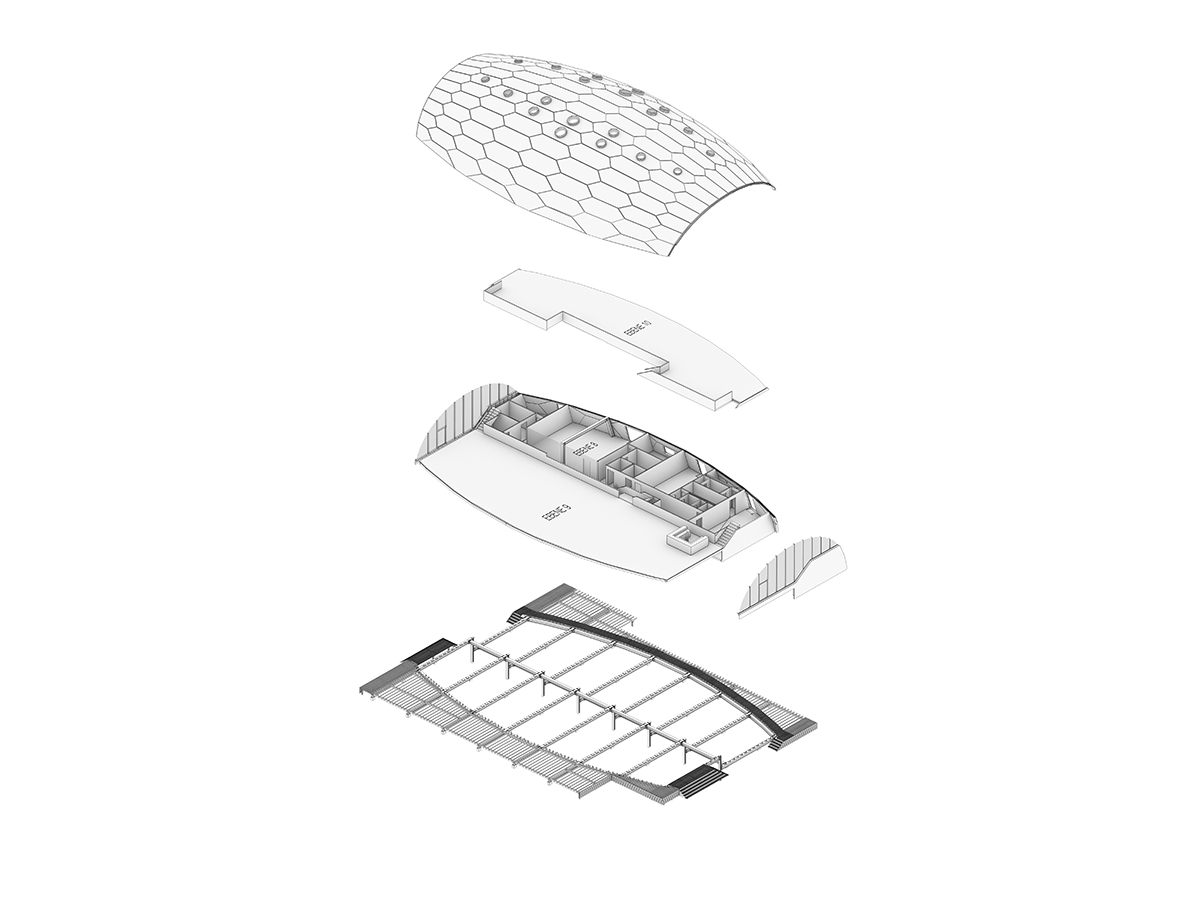

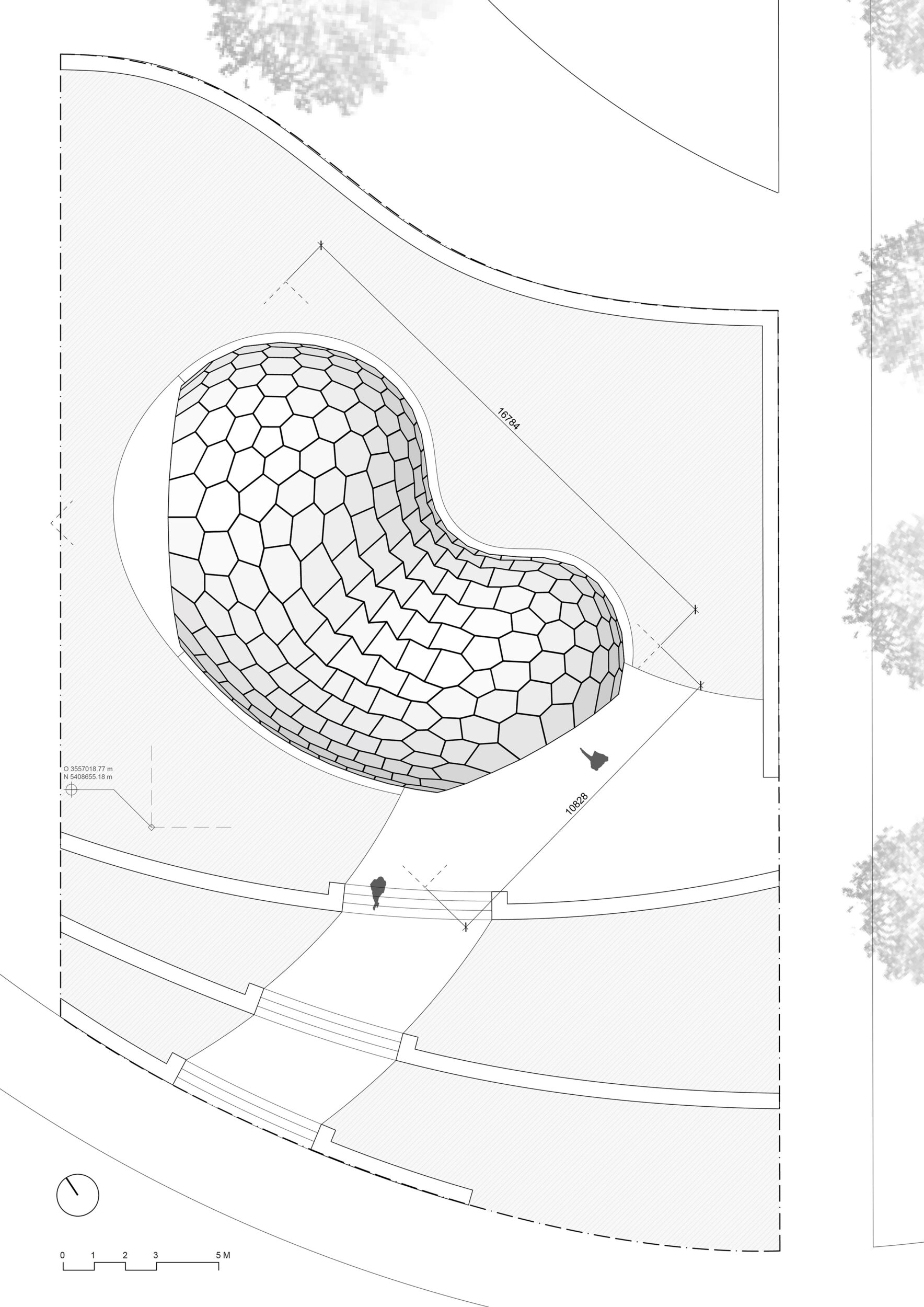

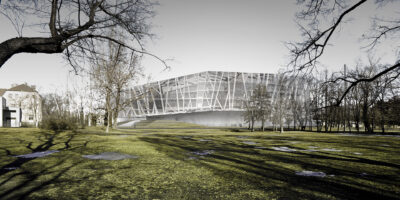

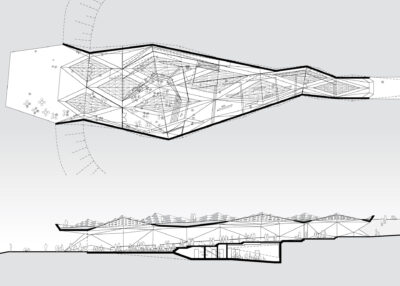

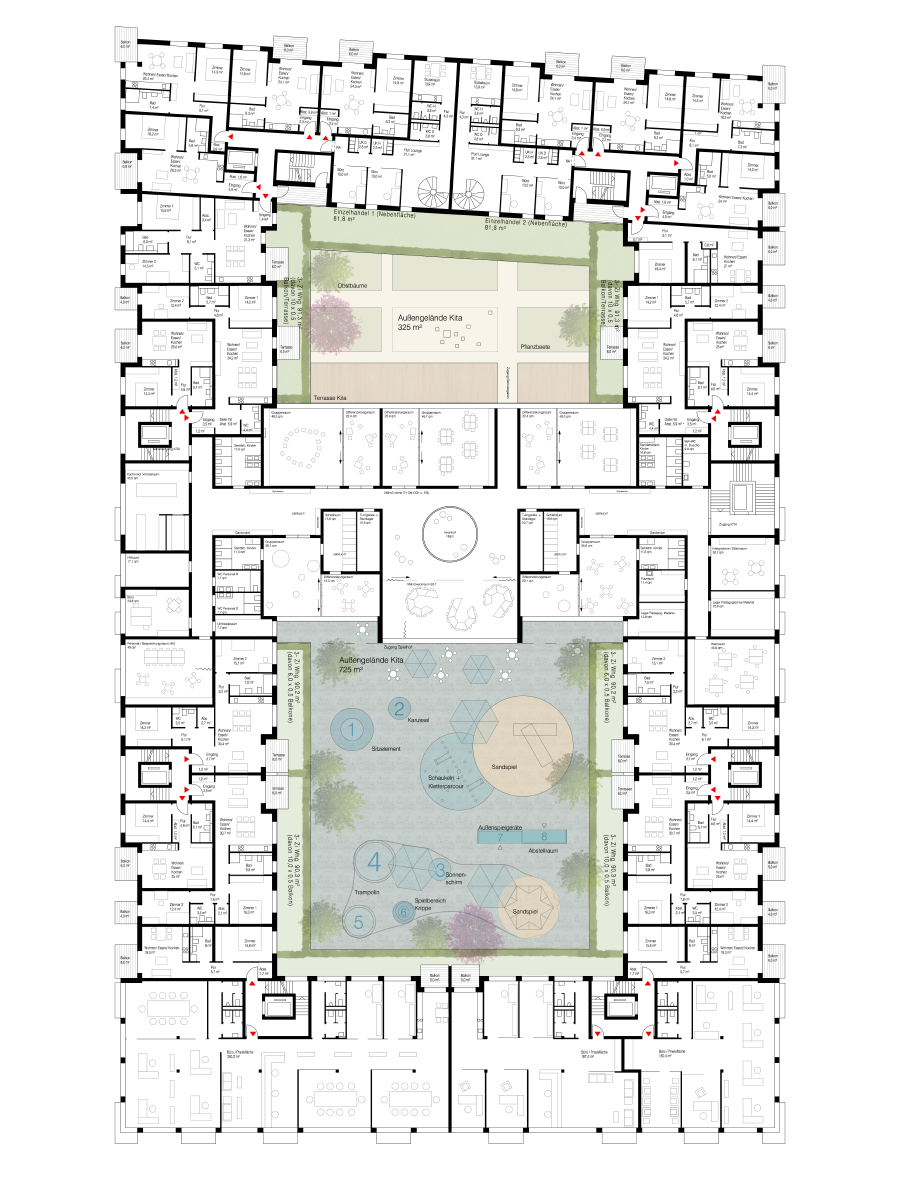

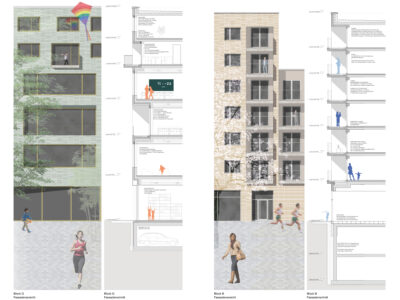

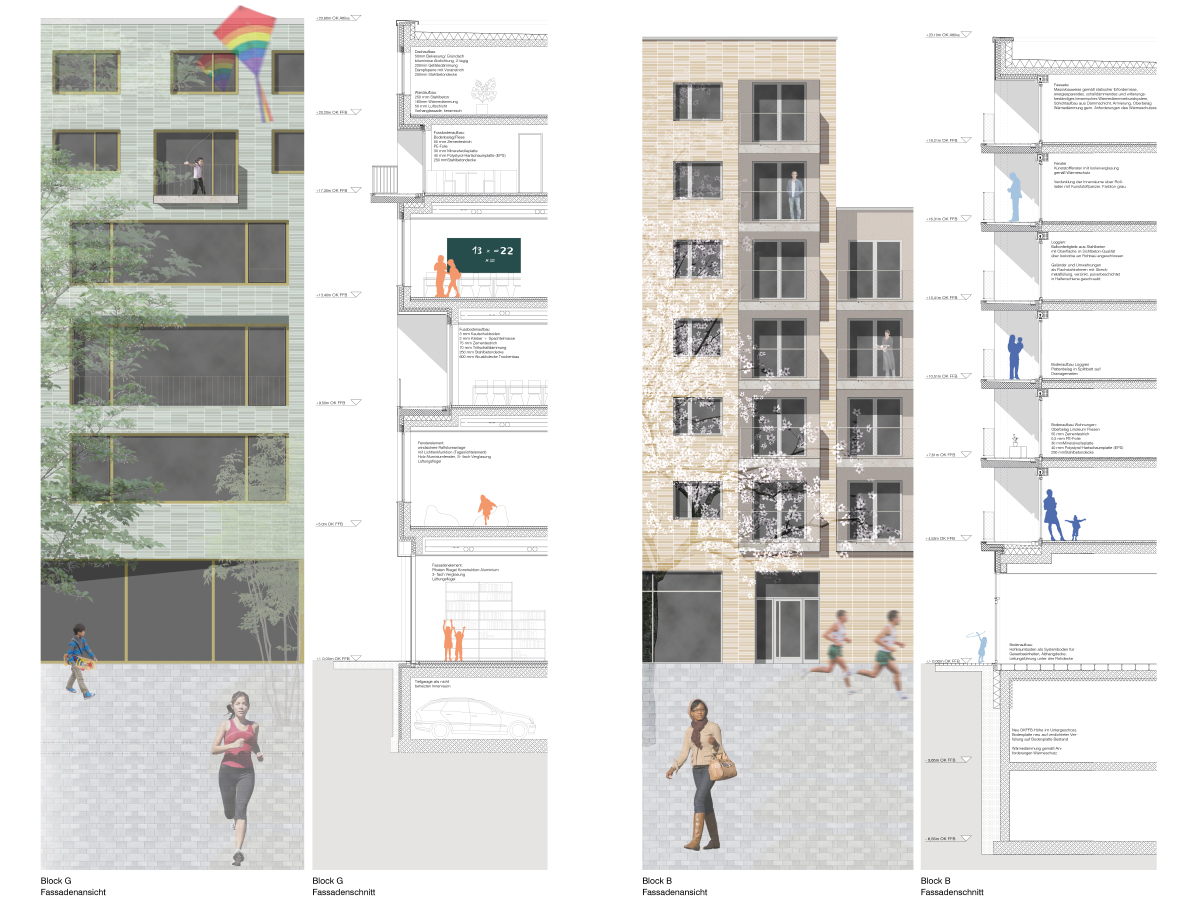

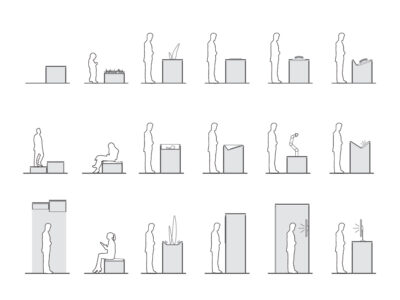

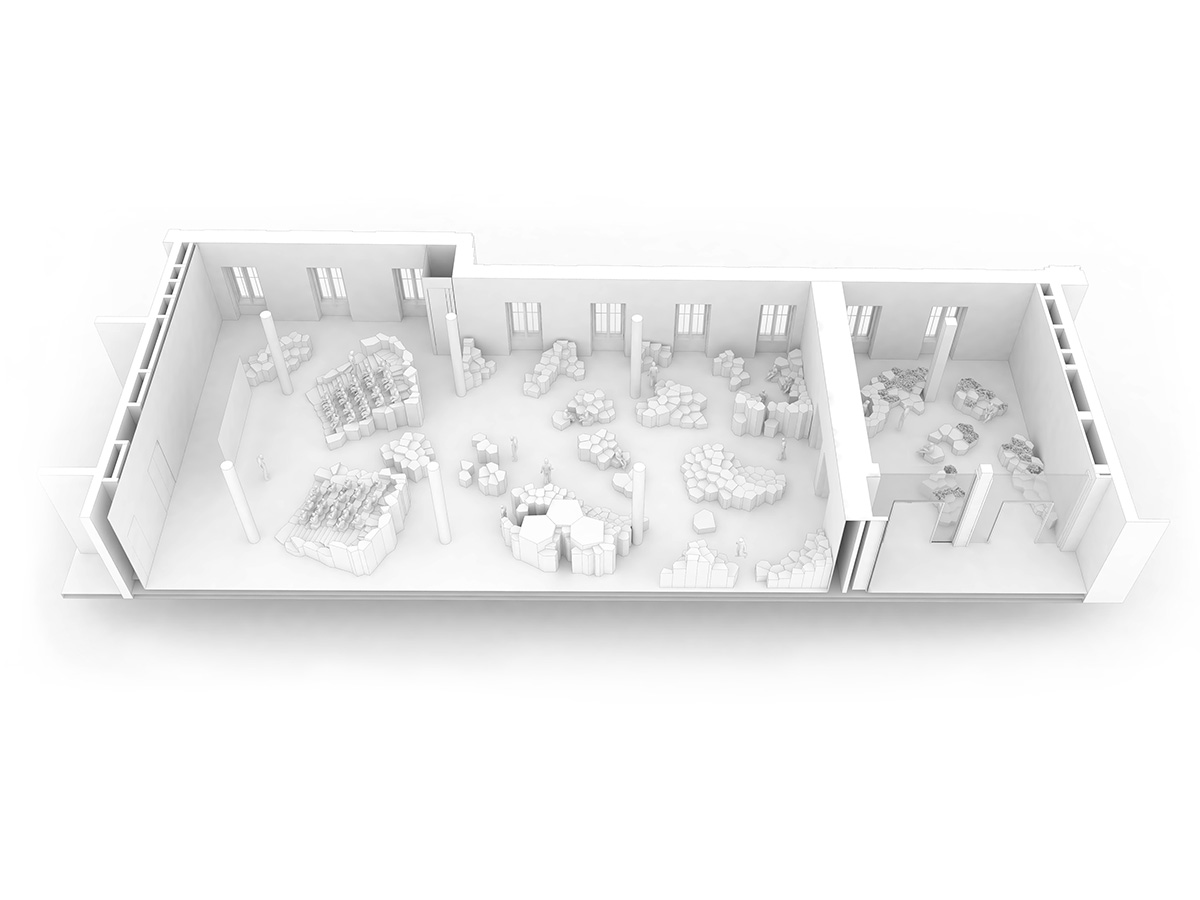

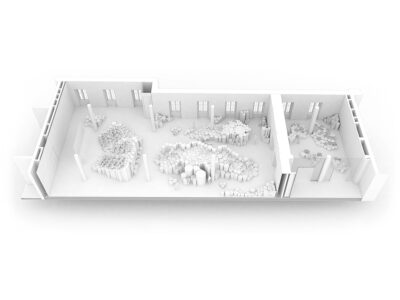

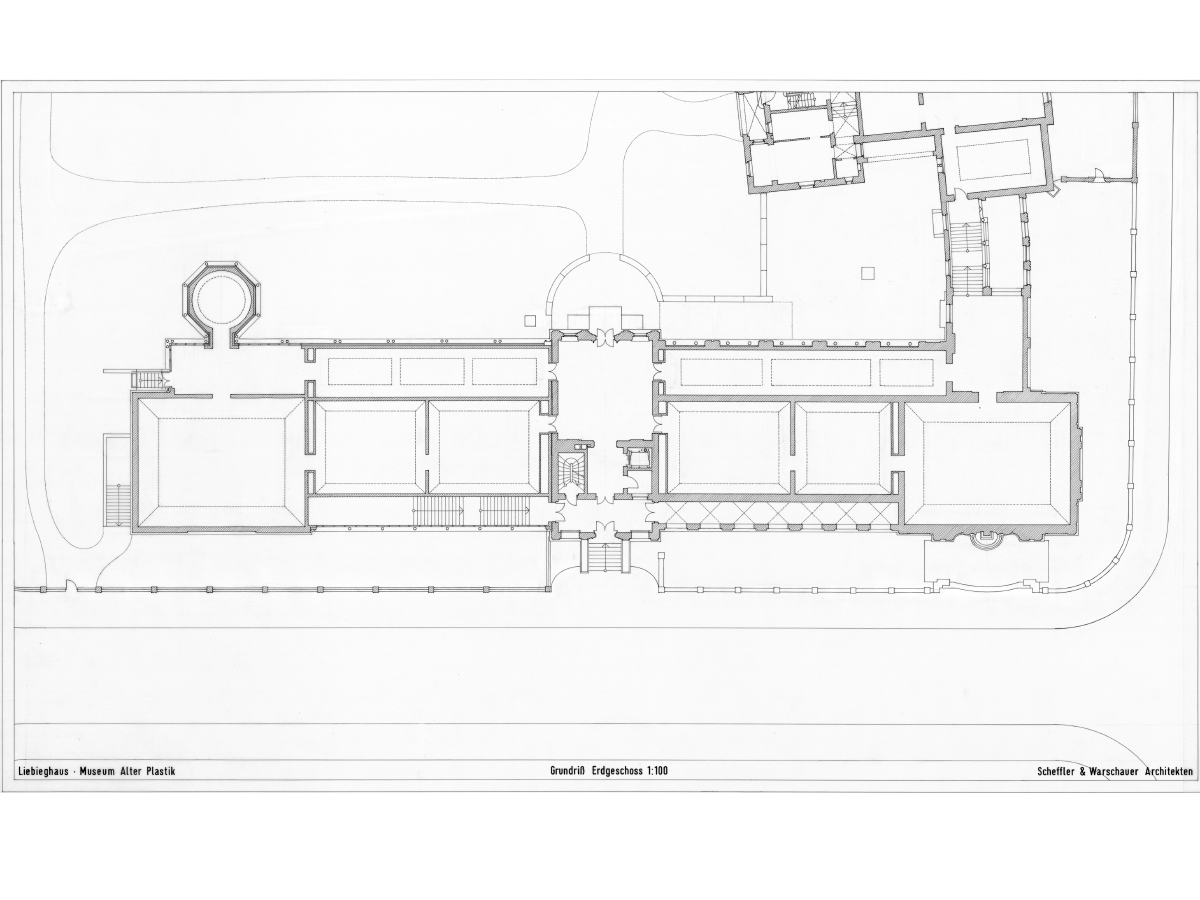

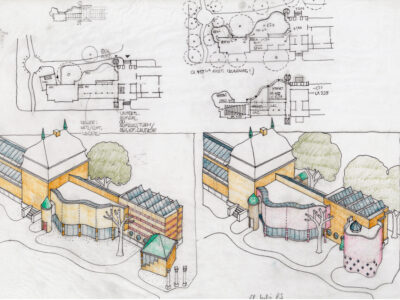

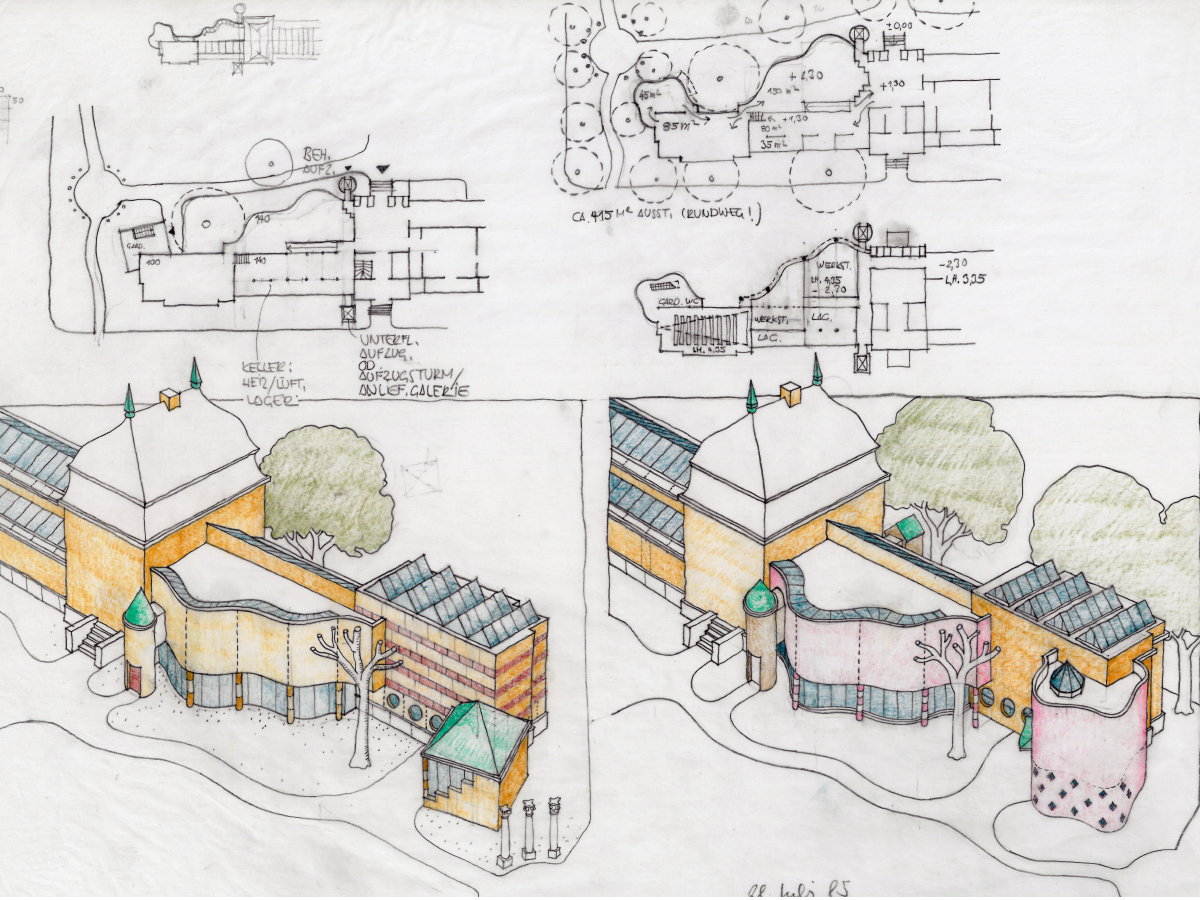

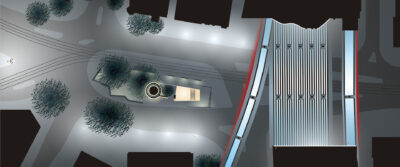

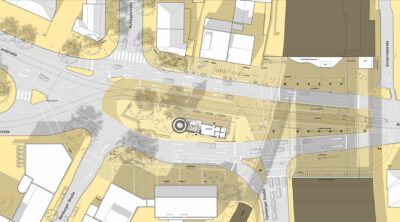

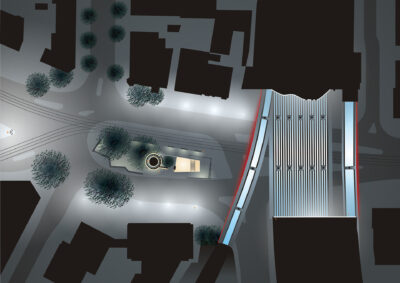

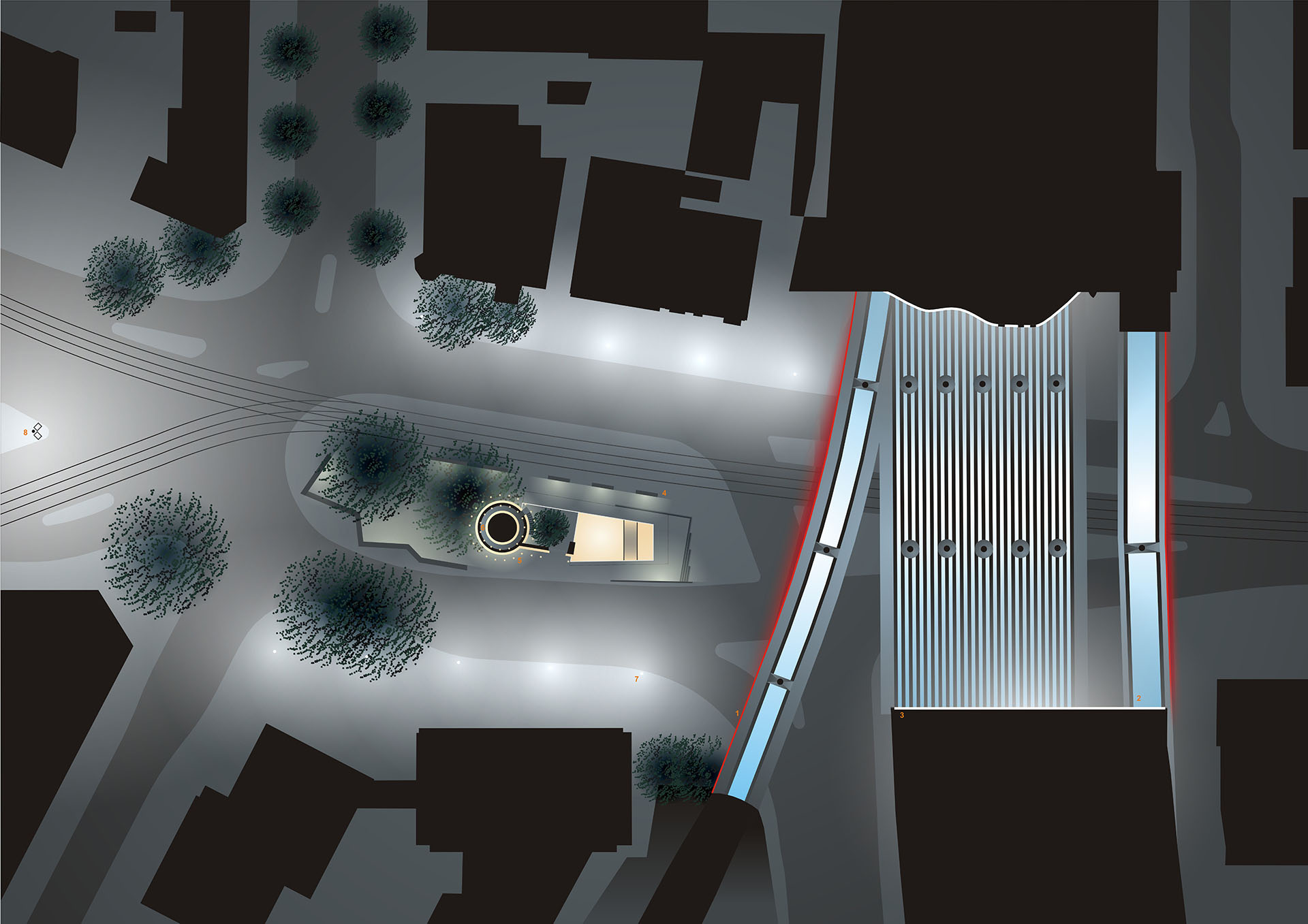

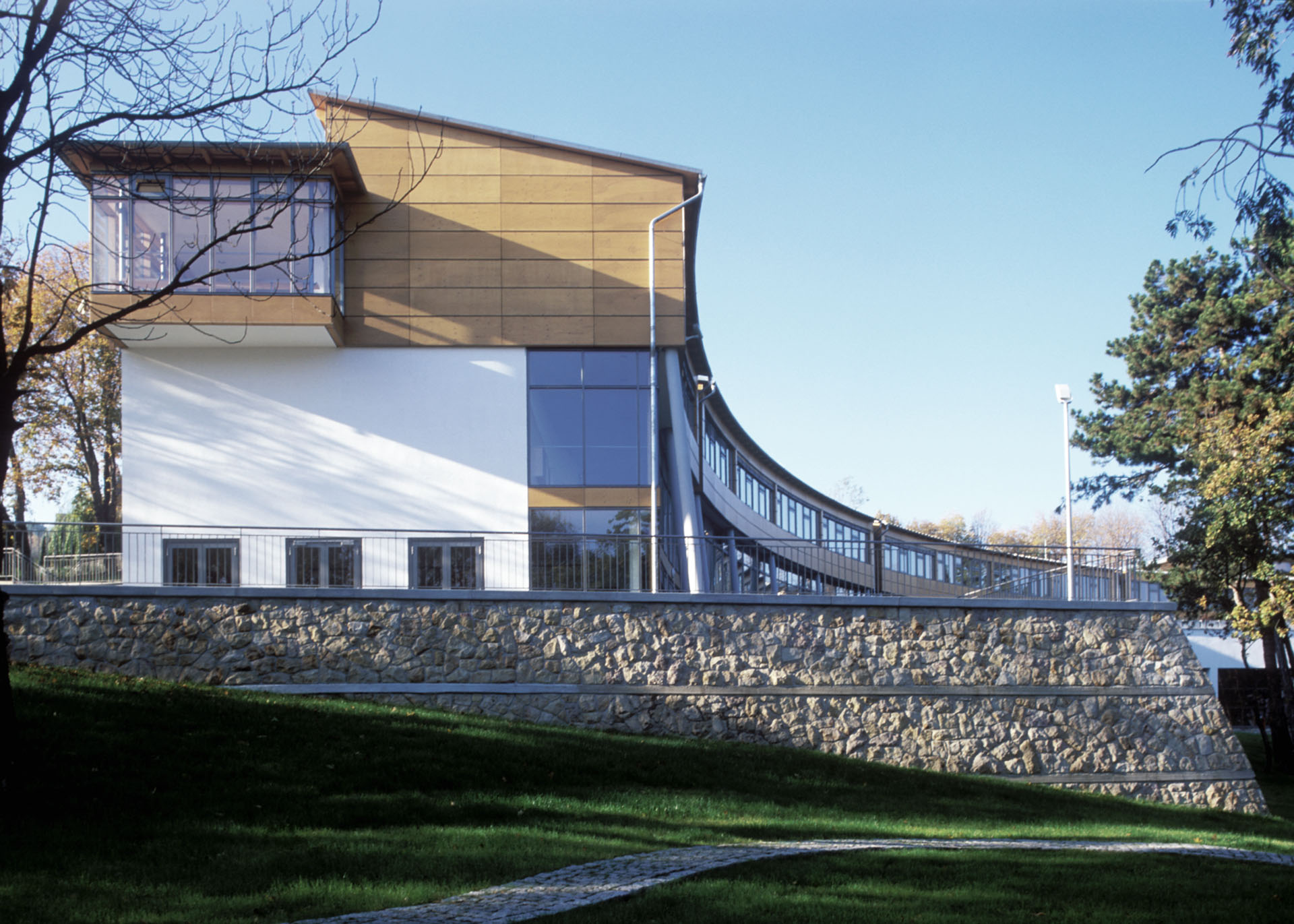

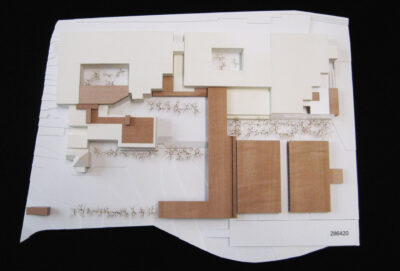

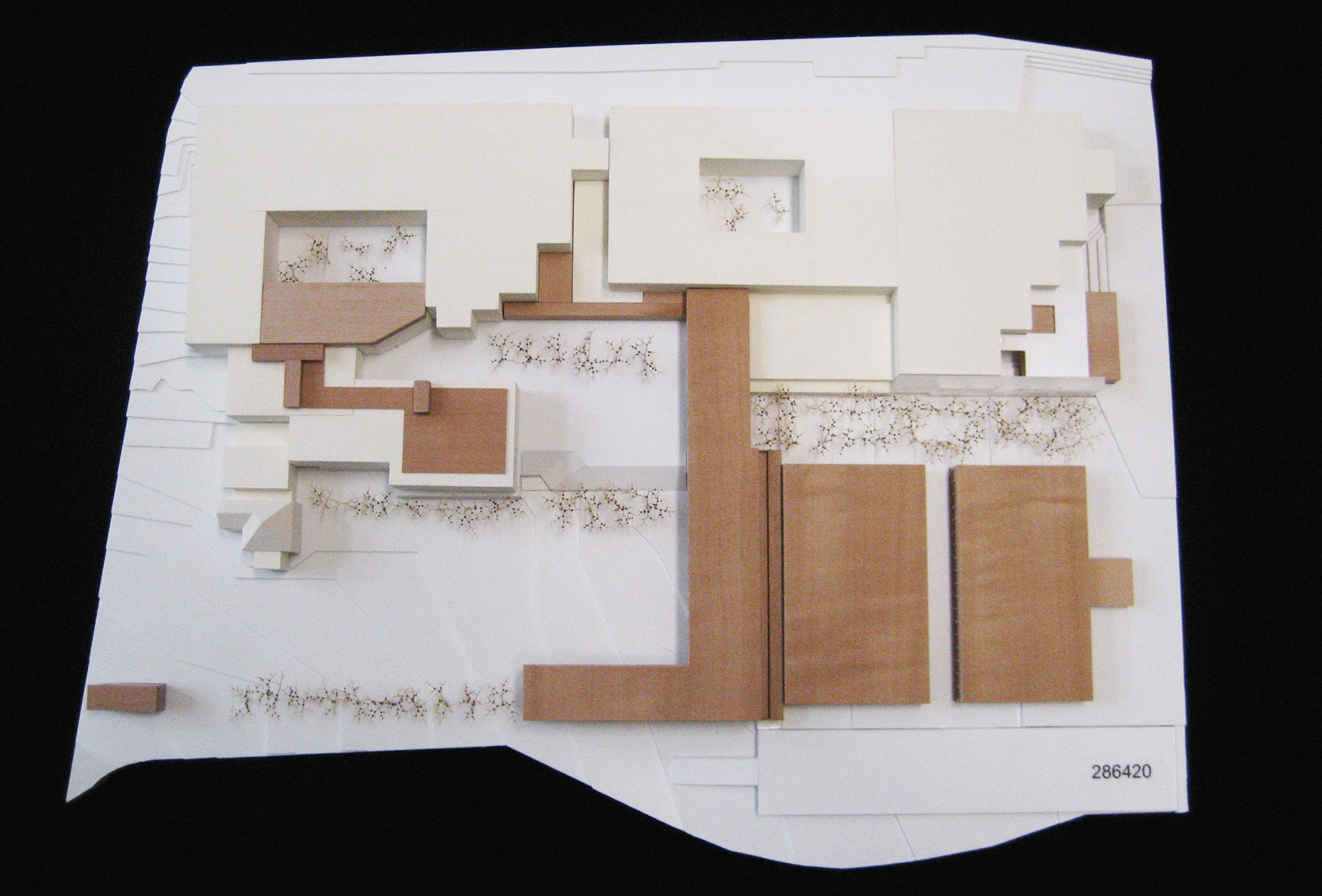

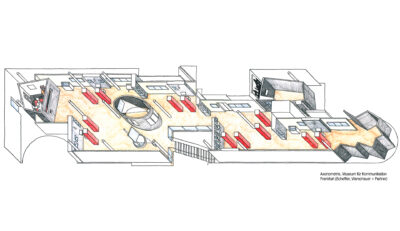

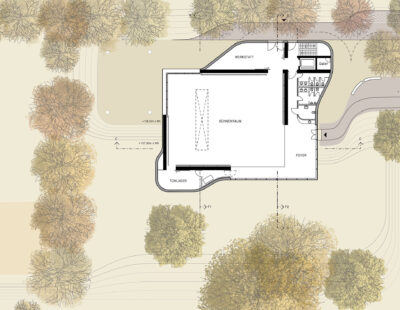

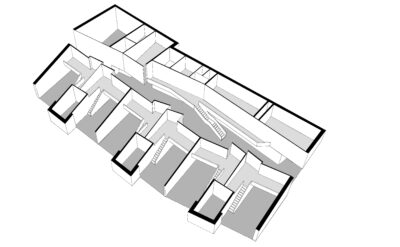

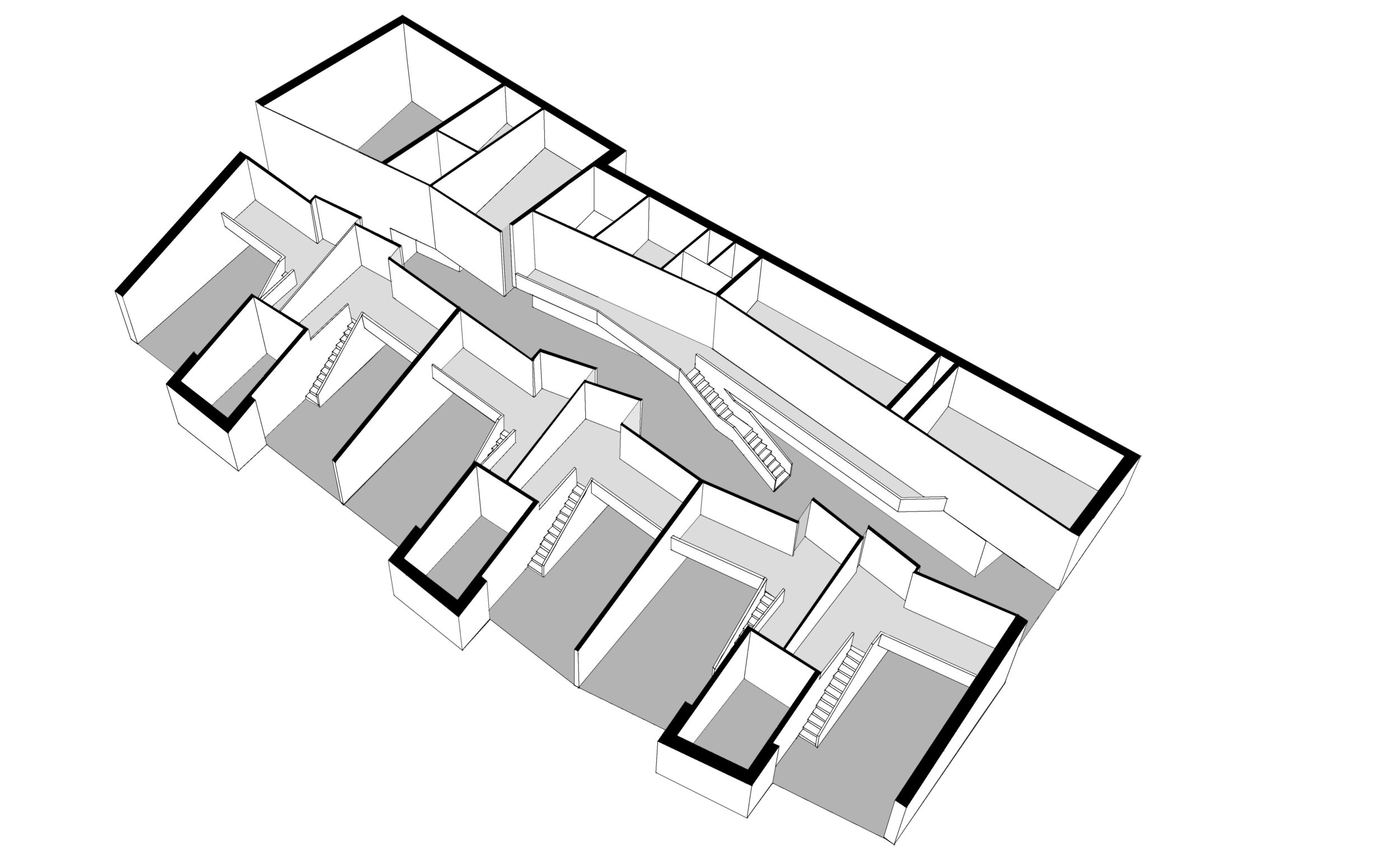

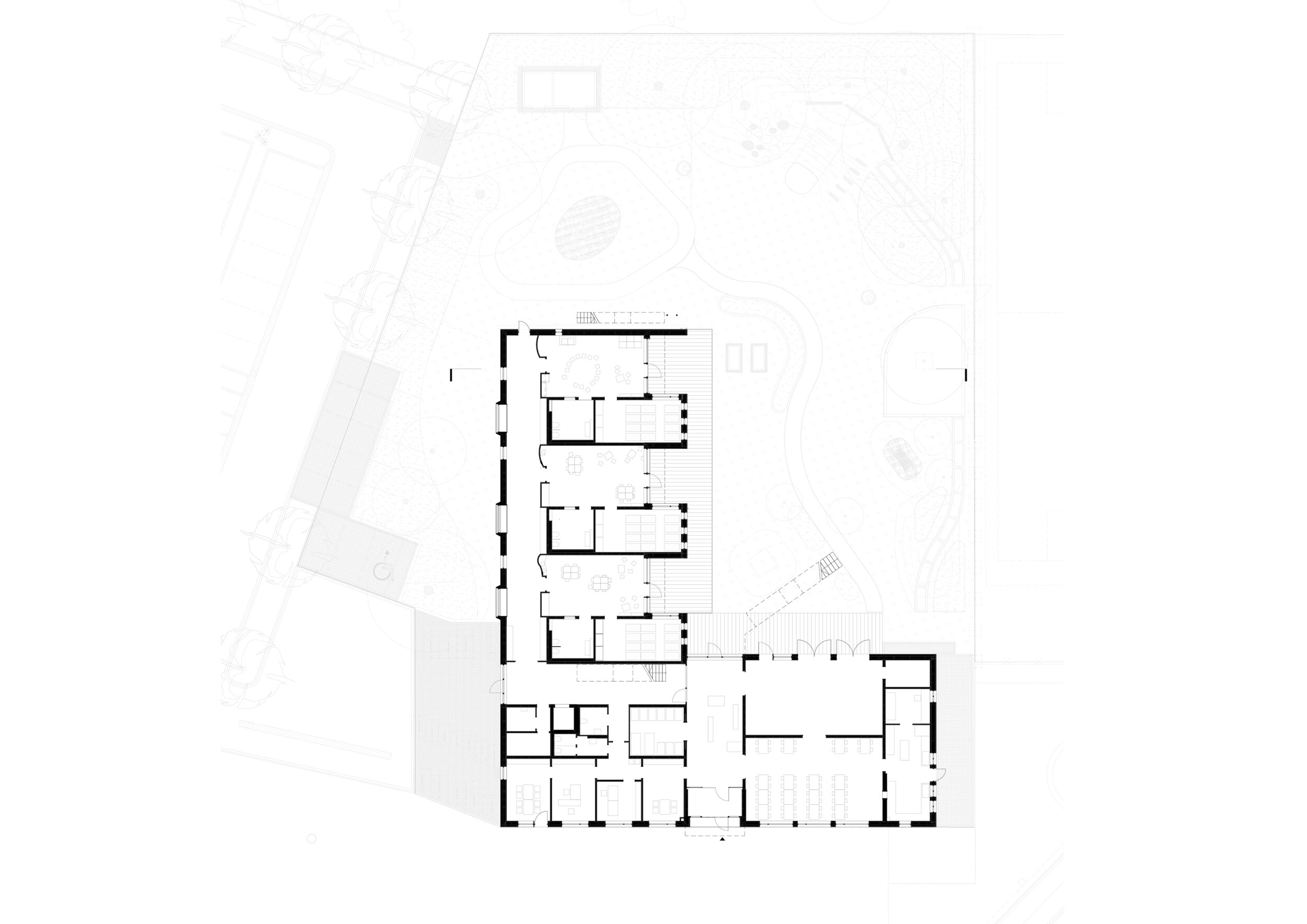

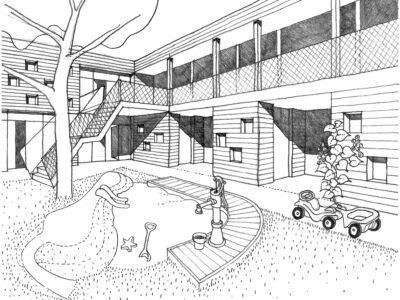

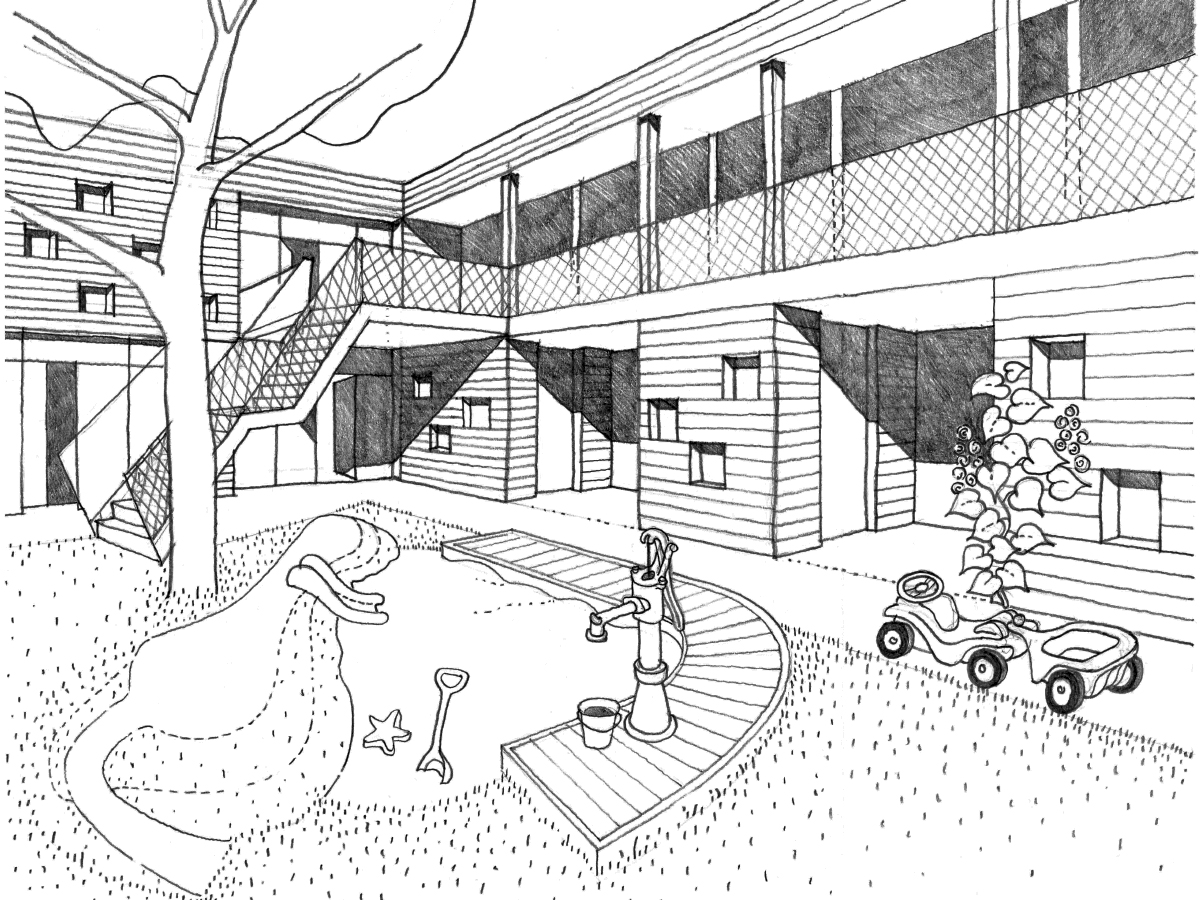

Ein zweigeschossiger, L-förmiger, kompakter Baukörper vervollständigt die Bebauung des neuen Quartierszentrums. Er setzt einen markanten städtebaulichen Akzent am Übergang zur Parkanlage. Nach Osten hin öffnet sich auf dem Grundstück ein großer geschützter Freibereich, zu dem alle Gruppenräume und der Mehrzweckraum orientiert sind.

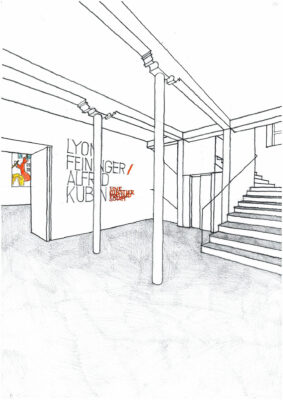

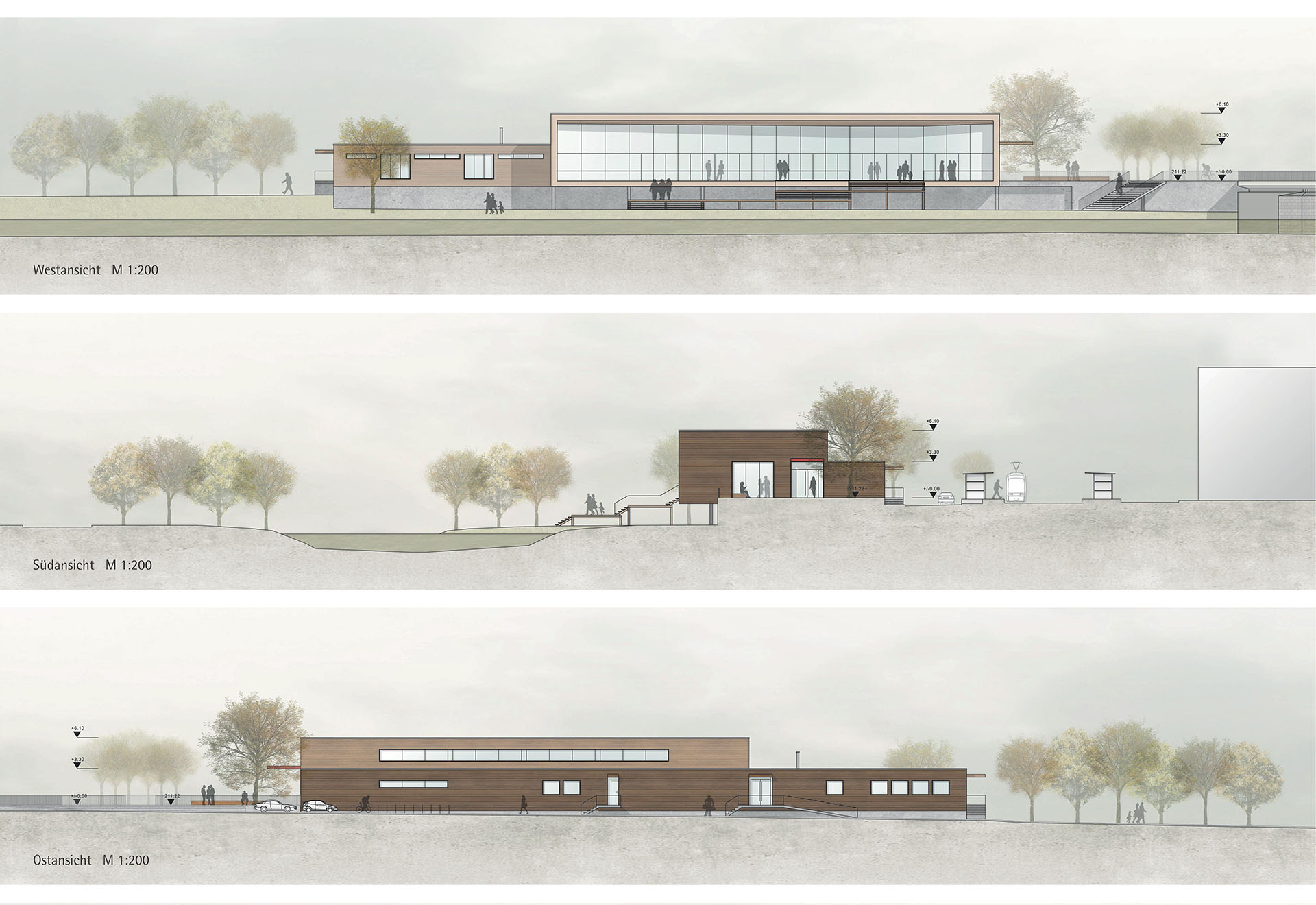

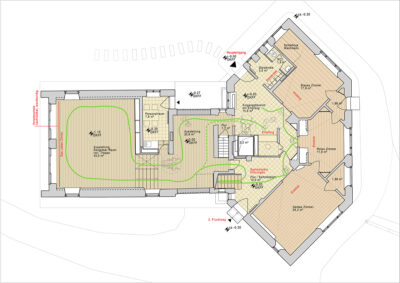

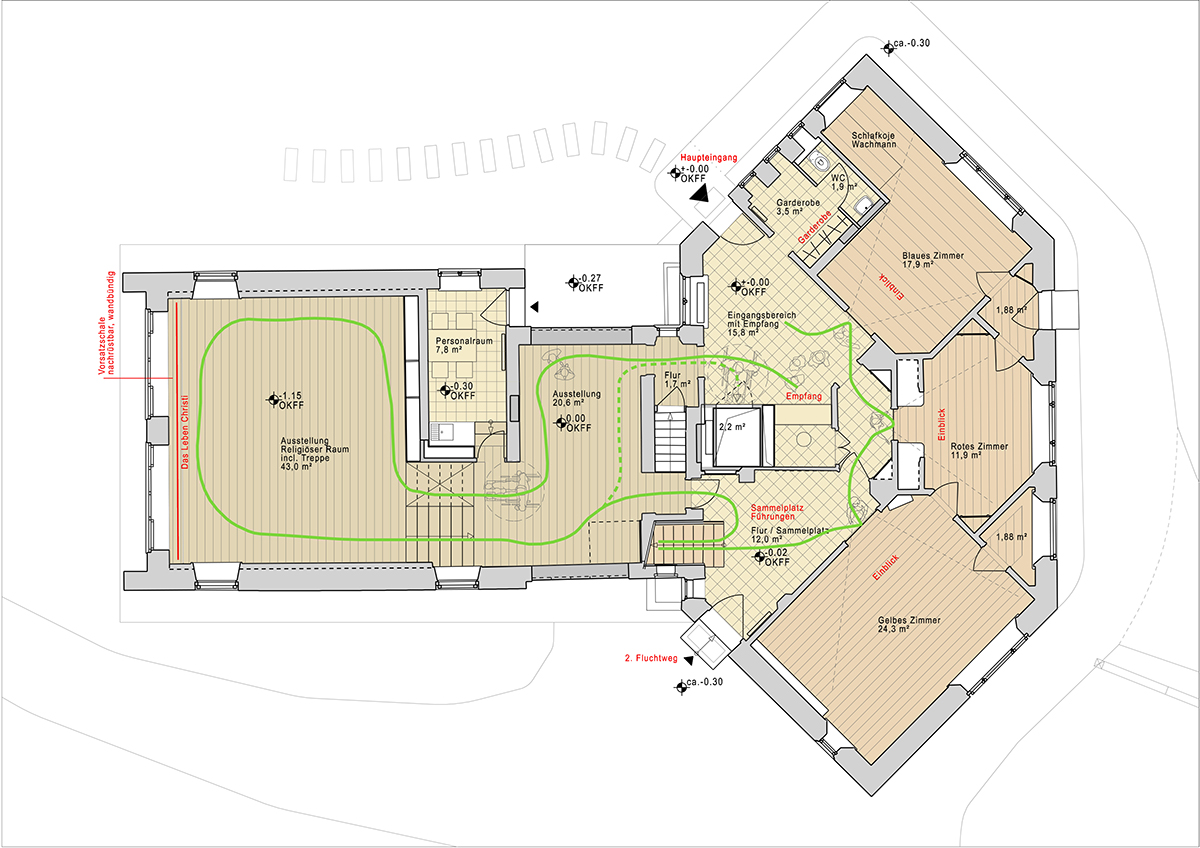

Der Haupteingang liegt zentral am geplanten Quartiersplatz, der Personaleingang ist zu den Stellplätzen hin orientiert. Die Küche hat einen separaten Zugang, über den auch die Anlieferung erfolgt.

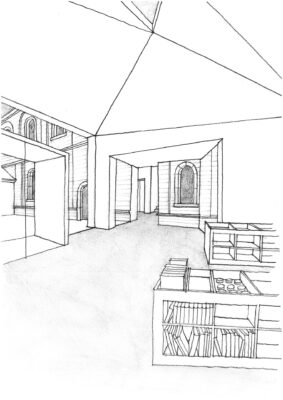

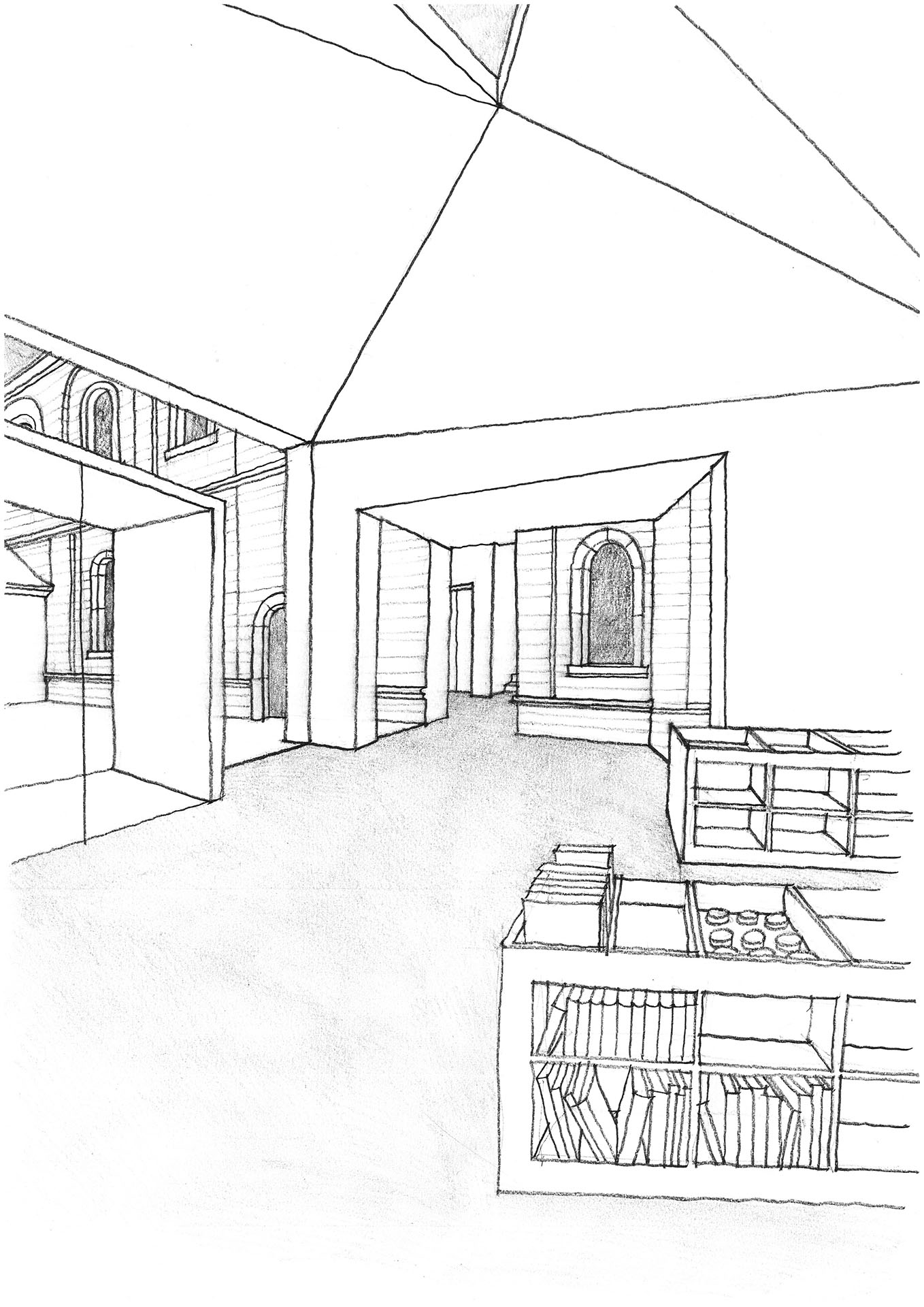

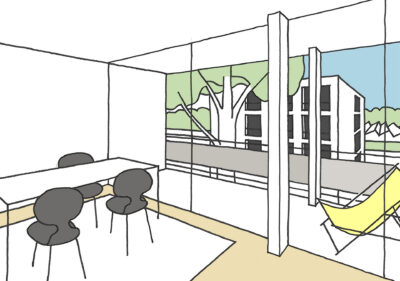

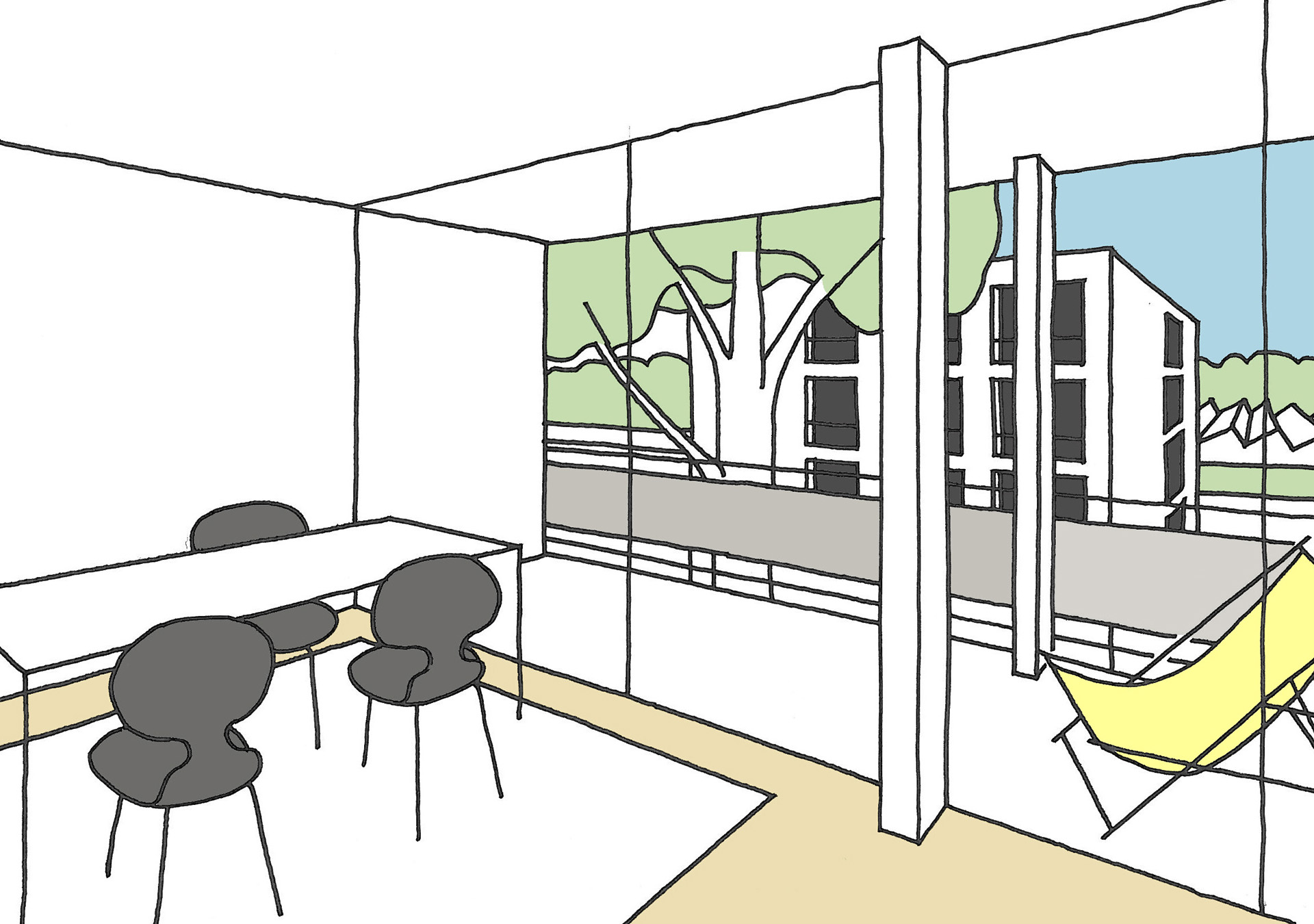

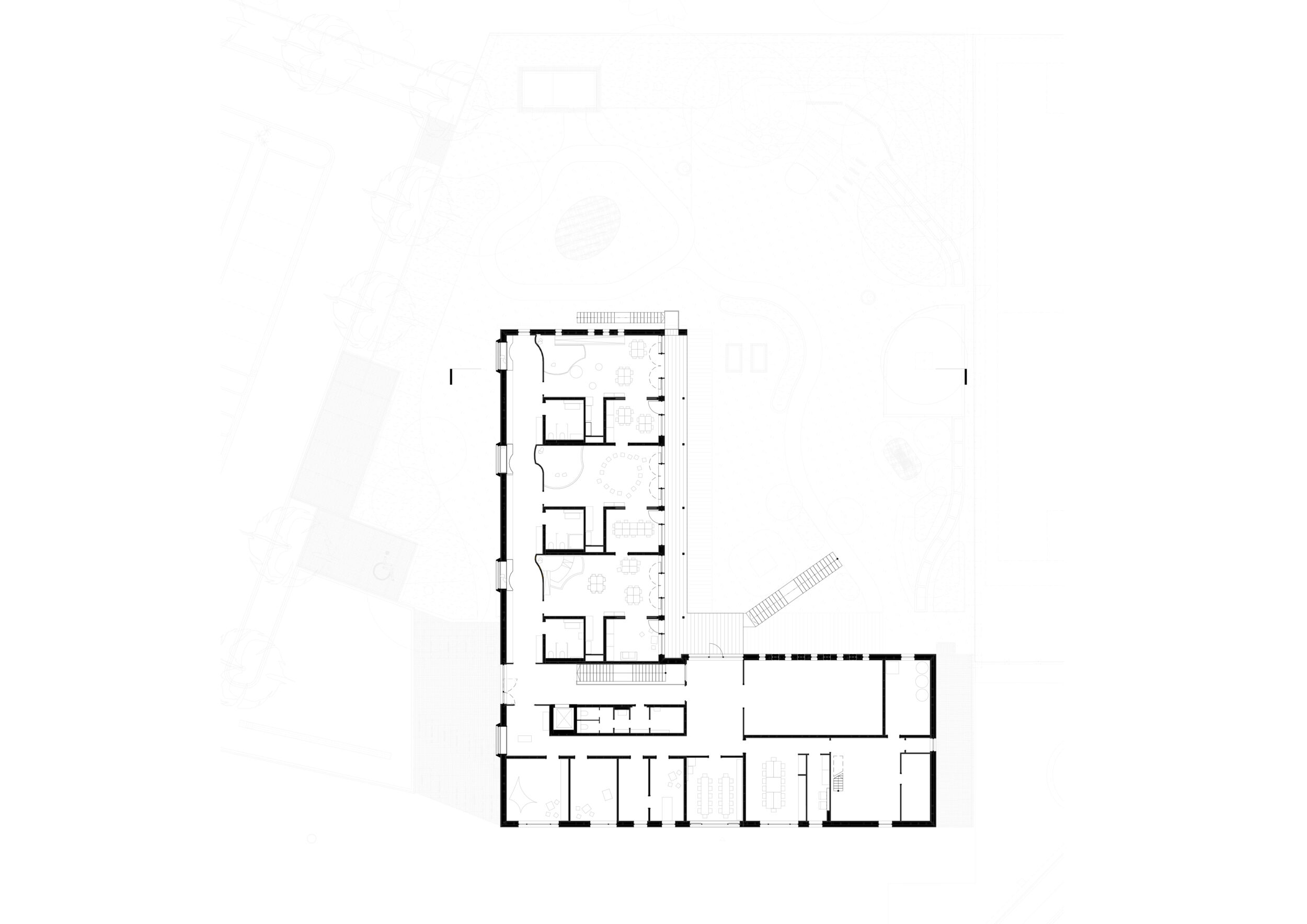

Der Foyer- und Wartebereich bildet das Zentrum des Neubaus. Er erhält Licht von zwei Seiten und verbindet den Haupteingang mit dem Garten. An ihm liegen die KiTa-Leitung mit Sprechzimmer für Elterngespräche und der Kinderwagenraum sowie der Ess- und der Mehrzweckraum. Von hier aus werden auch die U3-Gruppenräume erschlossen. Im Obergeschoss erreicht man die Ü3-Gruppenräume, alle Gruppenräume haben einen direkten Zugang ins Freie. Der Familienstützpunkt mit ebenfalls eigenem Zugang nach Außen vervollständigt das Angebot an Familie.

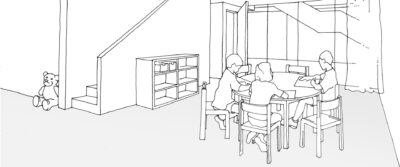

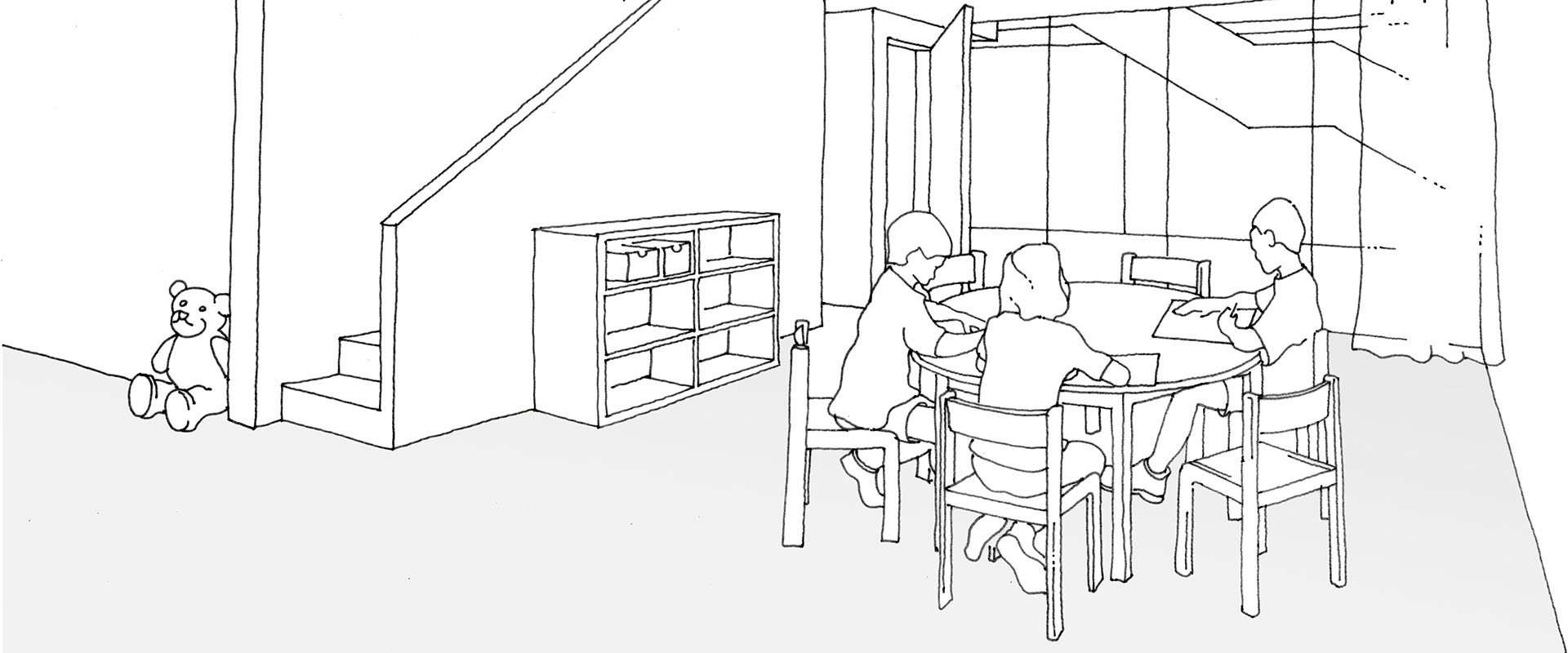

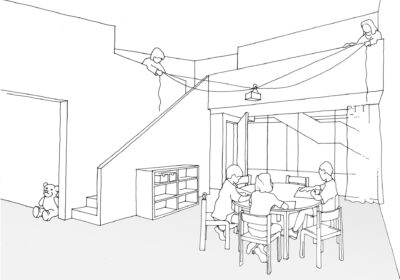

Bei schlechtem Wetter können die Spieflure vor den Gruppenräume als zusätzliche Bewegungsfläche genutzt werden. Im Krippenbereich sind den Gruppenräumen »Hausschuh-Terrassen« als Erweiterung des Innenraums vorgelagert.

Die beiden integrativen Gruppenräume und die Therapieräume sind zu einem Nutzungscluster zusammengefasst. Den Mittelpunkt bildet ein Aufzug, durch den leichte Zugänglichkeit und kurze Wege garantiert werden. Grundgedanke ist die Inklusion im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe.

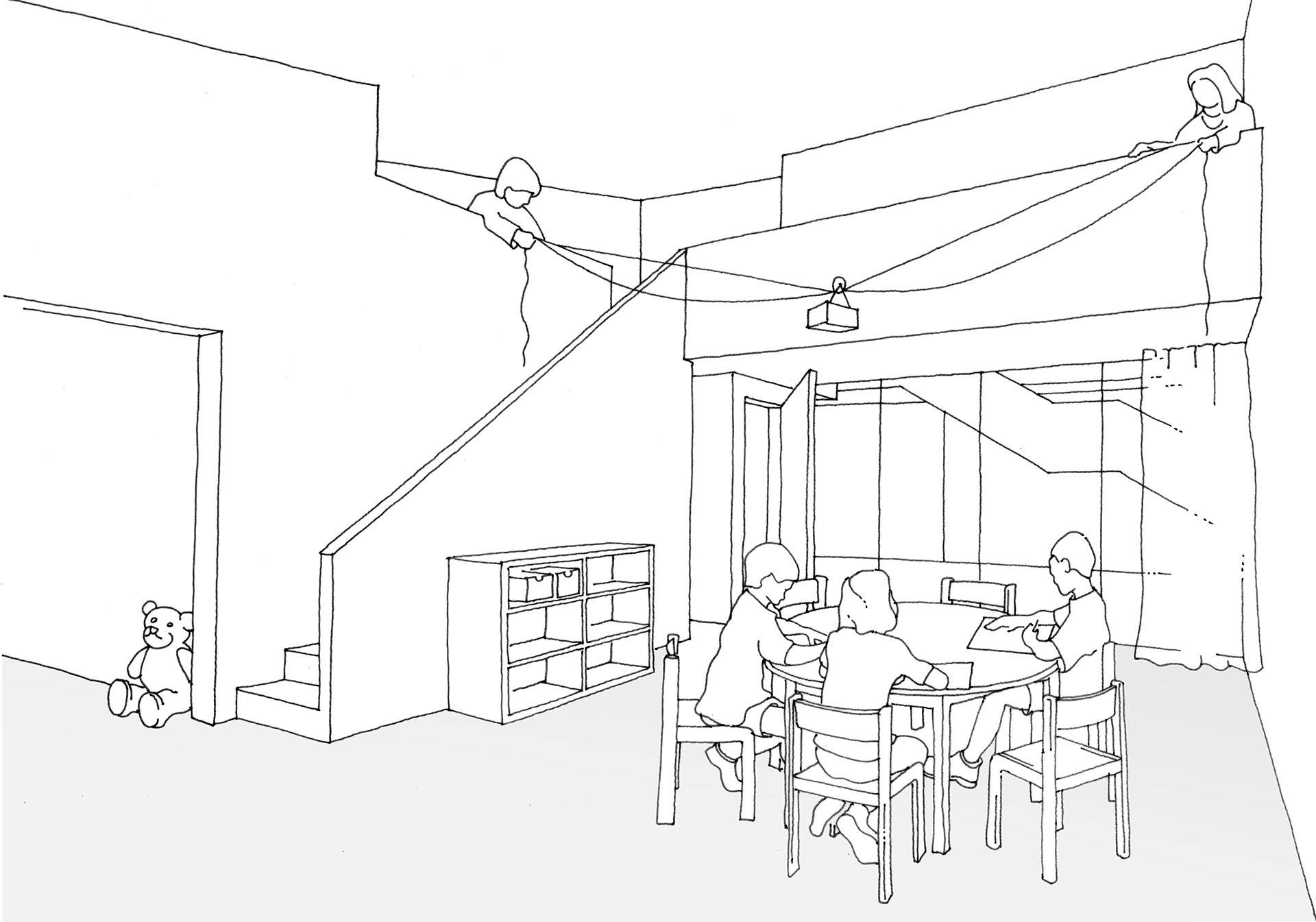

Der Multifunktionsraum, der Essraum und das Foyer können bei Bedarf, z.B. bei KiTa-Festen, über Schiebetüren direkt miteinander verbunden werden. Die angrenzende Terrasse erweitert den Raum bei schönem Wetter. Durch die Empore im Mehrzweckraum wird auch das Obergeschoss einbezogen.

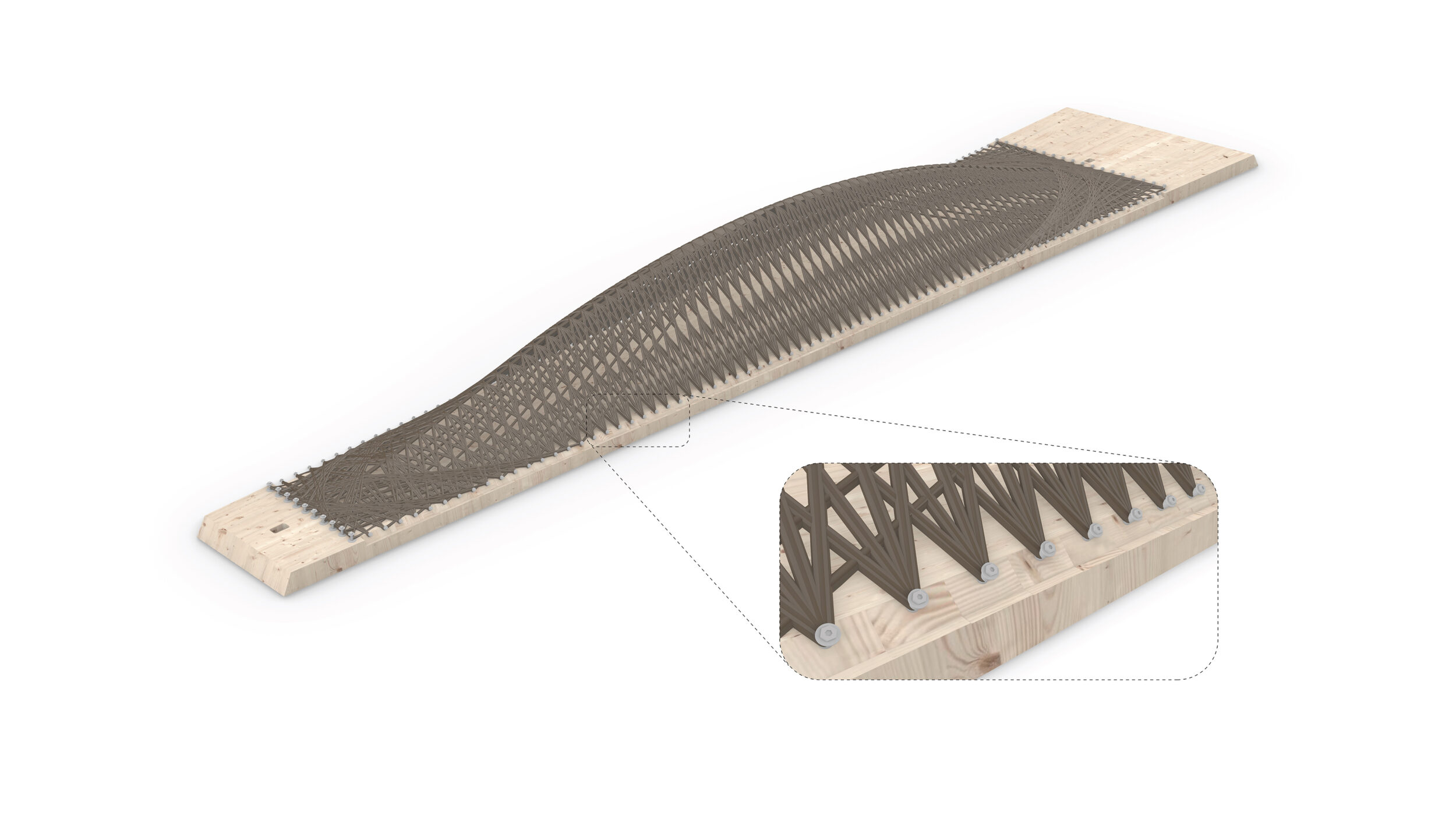

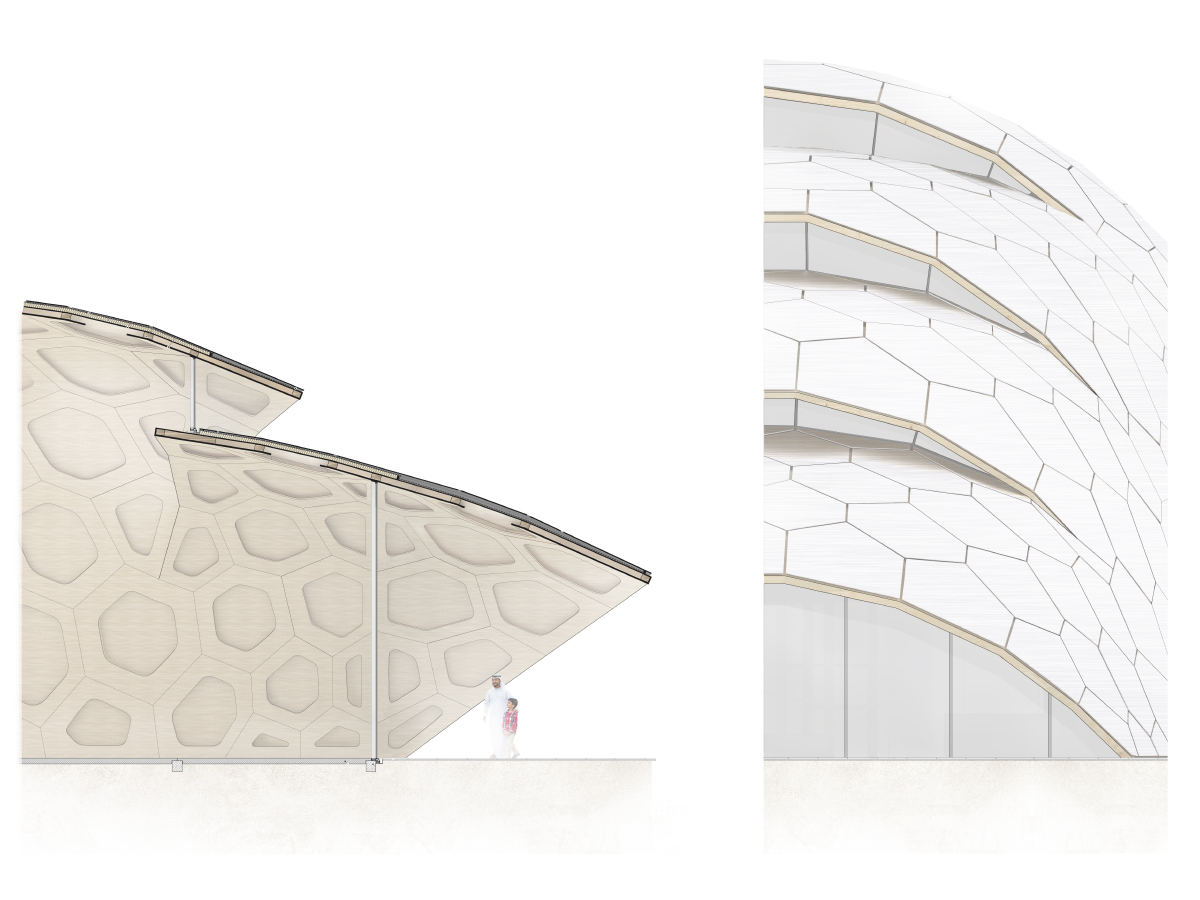

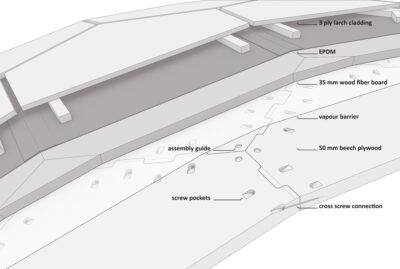

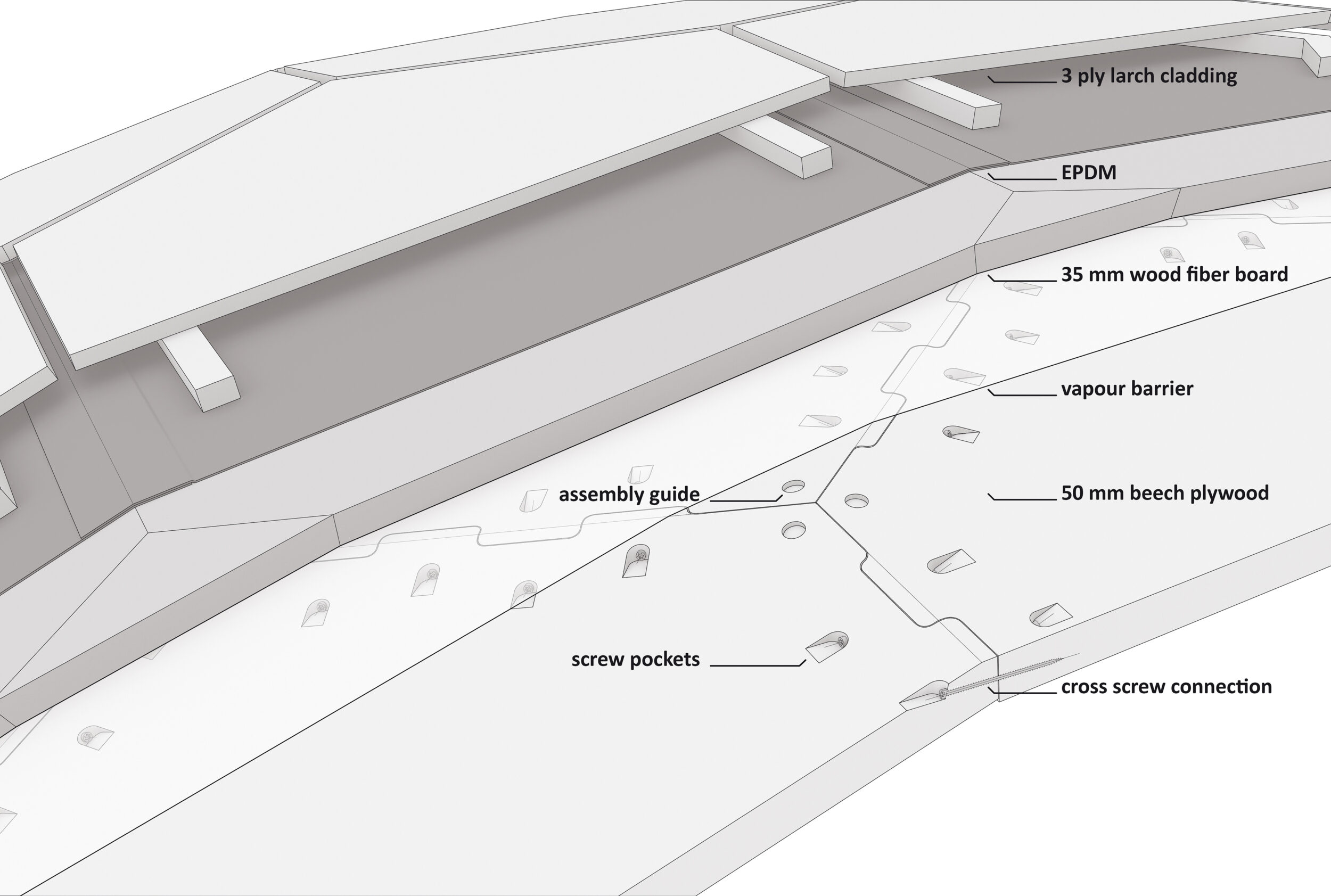

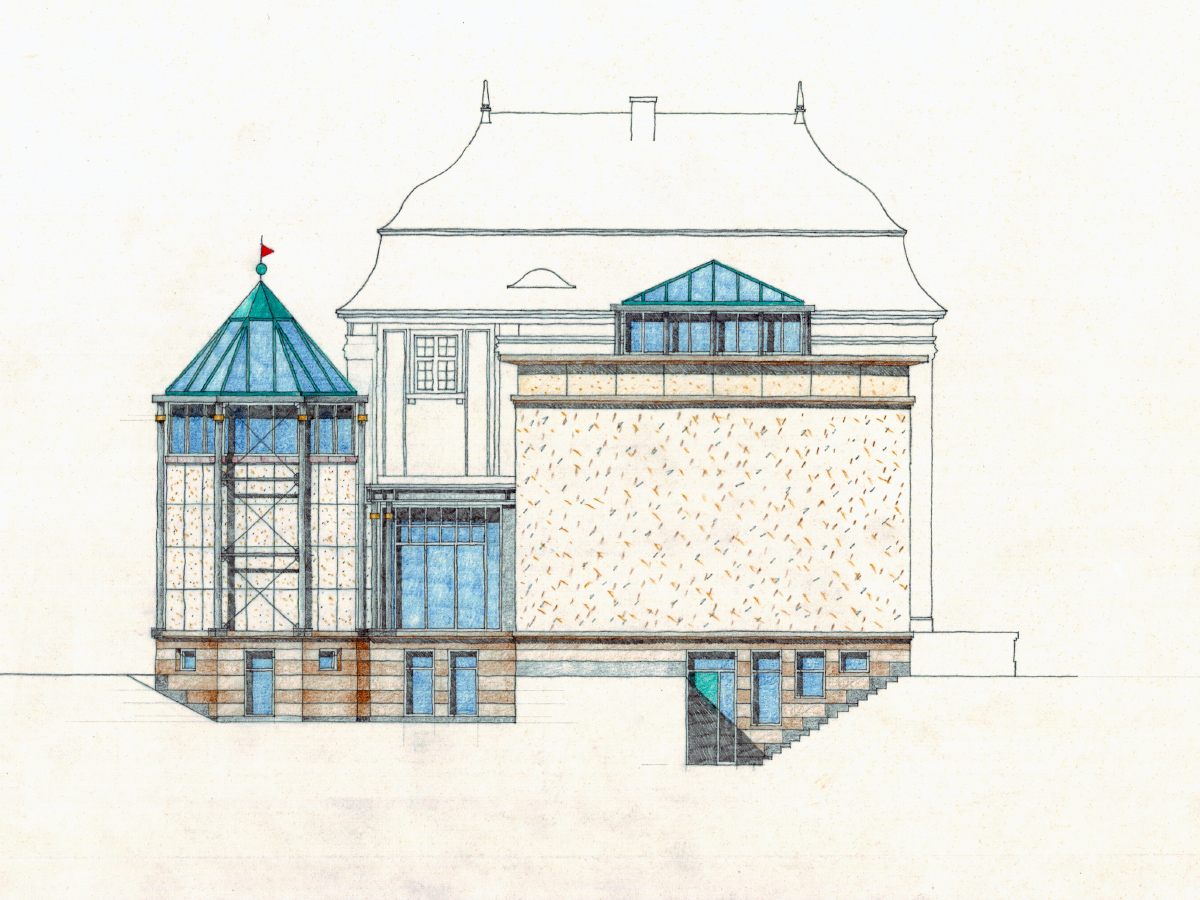

Die KiTa wird als Holzbau auf einer betonierten Bodenplatte errichtet. Als Konstruktionsmaterial für die Decken wird Brettsperrholz vorgesehen für die Wände Ständerbauweise. Die Fassade ist eine horizontale, hinterlüftete Stülpschalung aus Lärchenholz. Die Fenster bestehen aus Holzprofilen mit Dreifachverglasung. Seitlich geführte Senkrechtmarkisen bieten den notwendigen Sonnenschutz.

Die Innenwände sind mit GK-Platten verkleidet. Sie können individuell gestaltet, beklebt oder als Pinnwand genutzt werden. Dort, wo Installationen verlaufen, werden Vorsatzschalen montiert. Deren Oberflächen werden in warmen Farben entsprechend dem Farbkonzept gestrichen. Die Decken sollen weiß bleiben. Sie sind wegen der Installationen abgehängt und akustisch wirksam. Alle Böden erhalten Fußbodenheizung und einen Belag aus Linoleum, ebenfalls nach Farbkonzept.

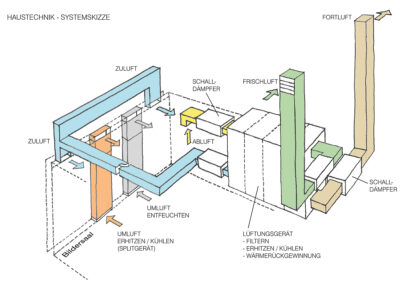

Die Kita ist als Passivhaus konzipiert. Die benötigte Primärenergie wird zum großen Teil durch Photovoltaik-Elemente auf dem Flachdach erzeugt. Ein im Technikraum aufgestellter Strom-Pufferspeicher gewährleistet eine maximale Ausnutzung. Die Nachhaltigkeit des Baus wird durch den nachwachsenden Rohstoff Holz gewährleistet. Die Wirtschaftlichkeit ist im Holzbau durch den hohen Grad an Vorfertigung und durch die geringen Spannweiten realisiert.

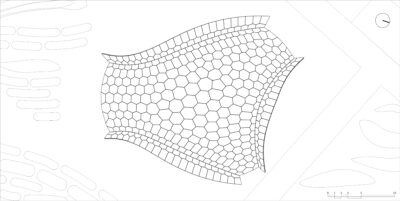

Die Freianlagen werden naturnah angelegt, mit Hügelausbildung, robustem Rasen und Spielinseln. Die Ränder, insbesondere zur Ausgleichsfläche hin, werden als »Dschungel« ausgebildet. Alle Gruppenräume haben einen überdachten Außenbereich, der auch bei schlechtem Wetter genutzt werden kann. Über die Balkone ist ein kurzer und direkter Zugang von allen Gruppenräumen in den Außenbereich möglich.

Sämtliche Räume und Außenanlagen sind barrierefrei erschlossen.